【摘要】在全球气候变化与能源危机日益严重的背景下,可再生能源的研究与应用显得尤为重要。熔盐塔式太阳能光热发电站是高效、清洁的太阳能利用方式之一,熔盐吸热器作为熔盐塔式太阳能光热发电站的重要设备,其可以将镜场投射的太阳光转换为其内部流动的熔盐热能。基于此,分析熔盐塔式太阳能光热发电原理,探讨外置式熔盐吸热器特性,包括吸热器额定功率、吸热面积、吸热器效率和管屏材料等,以期为吸热器的优化设计提供参考。

引言

在全球气候变化与能源危机日益严重的背景下,可再生能源的研究与应用显得尤为重要。太阳能作为高效、清洁的可再生能源,在新型能源电力系统中发挥了重要作用。熔盐塔式太阳能光热发电站作为高效、清洁的太阳能利用方式之一,已引起社会的广泛关注。截至2023年底,国内在建和已建成的光热发电站装机容量近4 GW,其中80%以上为熔盐塔式太阳能光热发电站。熔盐吸热器作为熔盐塔式太阳能光热发电站的关键部件,其性能直接影响整个发电系统的发电效率。因此,对熔盐塔式太阳能发电站吸热器的研究具有重要意义。

1熔盐塔式太阳能光热发电原理

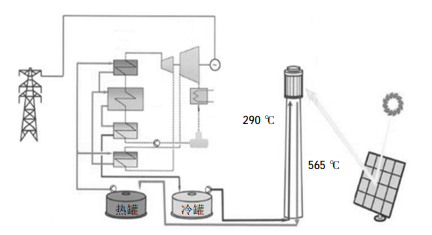

熔盐塔式太阳能光热发电站,是一种将太阳辐射热能转换为电能的发电系统,主要由反射镜场、塔式集热器、储热系统、热功转换系统(汽轮机与发电机)及控制系统等构成。熔盐塔式太阳能光热发电站工作原理如图1所示。熔盐塔式太阳能光热发电站利用定日镜将太阳光反射并聚焦到吸热塔顶部的熔盐吸热器上,通过熔盐吸热器吸收太阳热能,将熔盐加热成高温熔盐并储存在热盐罐中。高温熔盐经过换热器与水或蒸汽进行热交换,产生高温高压蒸汽,最终驱动汽轮发电机组发电,热交换后的低温熔盐回到冷盐罐。该发电方式具有聚光温度高、发电效率高等优点。

图1熔盐塔式太阳能光热发电站工作原理

2吸热器概述

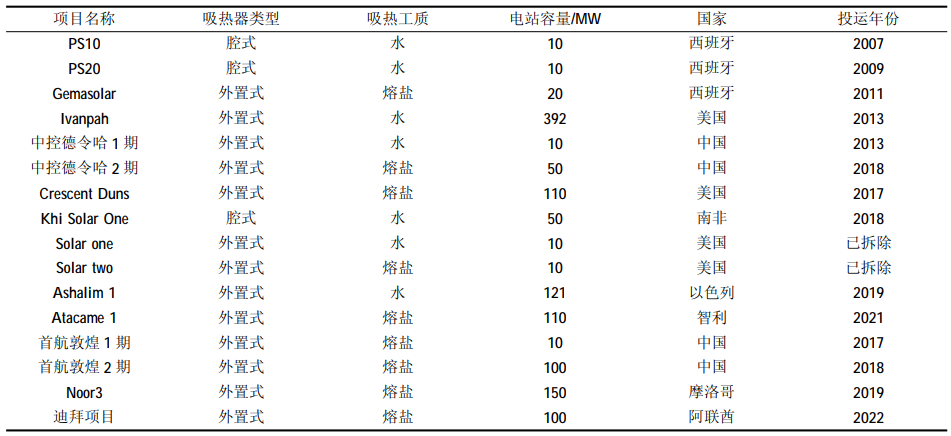

吸热器通常分为腔式吸热器、外置式吸热器、平板式吸热器、流化床吸热器等类型。目前主流的吸热器为腔式吸热器和外置式吸热器。表1为全球已投运塔式光热发电站吸热器的主要类型。

腔式吸热器体积较小,吸热面位于一个腔体内,只能面向一侧开孔。腔式吸热器周围的镜场一般呈扇形分布,采光接收角度通常不超过120°,这样的设计可以有效减少吸热器与外界环境的对流散热损失及辐射换热损失。但受制于采光面积,采用腔式吸热器的塔式光热发电站规模通常较小。

外置式吸热器结构简单,一般为圆柱形,适用于大型的光热发电站。外置式吸热器主要由钢结构、管屏、进出口罐、管道阀门、电伴热、控制系统等构成,可以接受360°全向的聚光太阳辐射,这种设计有利于定日镜场的布局设计和大规模利用。但外置式吸热器的吸热表面完全暴露在环境中,这使塔顶风速对其对流热损的影响增大。同时,由于外置式吸热器对外界的视角系数较高,其辐射热损也会明显增大。这些因素可能导致外置式吸热器的吸热效率低于腔式吸热器。

腔式吸热器与外置式吸热器在结构设计和热性能方面各有优劣。腔式吸热器在减少热损和提高热效率方面具有优势,但其在吸热面积和电站规模方面会受到一定限制。而外置式吸热器的热效率稍逊于腔式吸热器,但因其结构简单和可接受全方位聚光太阳辐射,在商业应用中占据主导地位,目前已成为应用最广泛的塔式太阳能光热发电站吸热器。本文主要研究外置式熔盐吸热器的特性。

表1全球已投运塔式光热发电站吸热器的主要类型

3外置式熔盐吸热器的特性

定日镜场将太阳辐射能投射到外置式熔盐吸热器管屏表面,汇集较高的能流密度,经对流换热加热管屏内部流动的熔盐。由于管屏固定不动,高能流密度的太阳辐射只能覆盖朝外的管束表面,这导致管束前后及管壁内外温差较大,且温度分布不均匀,对材料热应力强度、吸热器循环次数及性能特性影响较大。

因此,从吸热器的主要设计参数方面分析其特性,包括吸热器额定功率、吸热面积、吸热器效率、管屏材料、吸热器尺寸、工作温度压力、介质参数等,为优化吸热器性能提供参考。

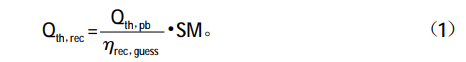

3.1吸热器额定功率

吸热器的额定功率是指吸热器在设计点时的输出热功率,与吸热器的设计、材料、工艺及镜场和动力岛的设计等密切相关。吸热器的额定功率可以根据动力岛所需热量和所配储热功率、吸热器效率、太阳倍数来确定。熔盐塔式太阳能光热发电站设计时应考虑太阳倍数(大于1)。对于无储热的熔盐塔式太阳能光热发电站,太阳倍数一般设定在1.3~1.4;对于带储能系统的熔盐塔式太阳能光热发电站,太阳倍数一般大于2,且会根据不同的储能时长增加。吸热器额定功率计算公式如下:

式中:Qth,rec——吸热器额定功率;ηrec,guess——吸热器估计效率;Qth,pb——动力岛额定功率;SM——太阳倍数。

3.2吸热面积

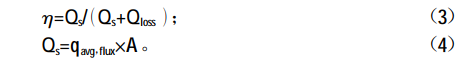

吸热面积通常是指吸热器的表面积,其决定了吸热器能从热源中吸收多少热量,直接影响吸热效率。计算外置式熔盐吸热器的吸热面积之前,需要明确吸热器的管屏表面温度、环境温度、热传递功率、流体流速、介质特性、吸热器材料和管屏涂层的选择等。通过吸热器材料确定吸热器最大峰值能流密度。例如,316H不锈钢材料的最大峰值能流为830 kW/m2,Incoloy800H最大峰值能流为1 000 kW/m2。通过峰值能流与平均能流的比值确定平均能流,外置式吸热器峰值能流与平均能流的比值一般为1.78。利用吸热器额定功率和材料平均能流得到吸热器吸热面积计算值:

式中:Acal,rec——吸热面积计算值;qavg,flux——平均能流密度。

在获得吸热面积计算值后,乘以面积系数,确定实际吸热面积。根据已投运的塔式光热发电站数据,一般熔盐介质的吸热面积系数为1.73~2.72,水介质的吸热面积系数为1.12~1.83,空气介质的吸热面积系数为3.37~6.00。

3.3吸热器效率

在常规风速和满负荷条件下,熔盐吸热器的热效率大约可以达到87%,而灿用效率约为55%,整个系统的能量利用率约为18%。这些效率指标是衡量吸热器性能的重要指标,能够反映吸热器将太阳辐射能转化为热能并传递给熔盐的效率。随着入射能量的减小,熔盐吸热器的热效率、灿用效率和系统效率都会逐渐降低。当入射能量低于设计值的50%时,效率的降低速率会明显加快,这表明吸热器在不同工作条件下的性能会有所差异。

对于高空布置的熔盐吸热器,吸热器的热损主要包括反射热损、辐射热损、对流热损及热传导热损。其中,热传导热损所占比例很小,在计算吸热器效率时可忽略不计。吸热器效率η的计算公式如下:

式中:Qs——吸热器外表面吸收的热量;Qloss——吸热器的热损;A——有效受热面积。

反射热损Qref的计算公式如下:

式中:β——反射率。对于圆周式熔盐吸热器,反射率β=1-α,其中α为表面吸热率。为提高吸热器吸热效率,受热表面会喷涂高吸热率涂层,将表面吸热率提高至0.96甚至更高,但在吸热器长期运行中,表面涂层会受风沙或雨水磨蚀导致表面吸热率降低,因此需进行定期维护或重新喷涂。

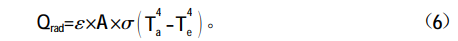

辐射热损Qrad的计算公式如下:

式中:ε——吸热器表面发射率,表面发射率与表面吸热率大小相同;σ——斯忒潘-玻耳兹曼常数;Ta与Te——管屏平均壁温与环境温度。

对流热损Qconv包括沿吸热器圆周方向上的强制对流热损和沿高度方向的自然对流热损,通常采用格拉晓夫数Gr与雷诺数Re来权衡二者的效应。当Gr/Re2≤0.1时,自然对流的影响可以忽略;当Gr/Re2>10.0时,相较于自然对流,强制对流的影响可以忽略不计;当0.1<Gr/Re2≤10.0时两种对流传热的作用都应考虑,称为混合对流。对流热损的计算公式如下:

式中:h——混合对流换热的换热系数。

3.4吸热器管屏材料

吸热器管屏的材料需要具有高耐温性、良好的导热性和抗腐蚀性。目前常见的材料包括不锈钢、合金钢等。不同吸热器管屏材料的特性如下:①不锈钢316曾用在Solar two电站,由于高温熔盐介质的腐蚀,在吸热器试运行3年后,部分管屏出现腐蚀现象。②Inconel Alloy 625膜温不超过600℃。③Incoloy800H膜温不超过630℃。曾用在Solar one电站,膜温虽然高,但机械性能较Inconel Alloy 625差。④Haynes 230尽管机械性能比Inconel Alloy 625稍差,但膜温可达650℃,甚至高达680℃,但在680℃情形下,材料腐蚀速率会提高。目前此材料是应用于吸热器的最好材料。

3.5吸热器其他设计参数

吸热器其他设计参数如下:①太阳能峰值能流。为了防止管屏材料超温,一般将熔盐吸热器峰值能流密度控制在1 200 kW/m2。②换热管内湍流状态。为了保证换热效果及不出现温度分层超温,吸热器换热管内流动液体要处于湍流状态,流体Re>4 000。③热应力。根据选择管屏材料的不同,模拟计算管屏及连接材料的热应力不应超过极限拉应力的33%,满足美国机械工程师学会规范要求。④最大膜温。管屏材料不同,最大膜温也不同,但对于熔盐介质,考虑对材料的腐蚀性及管材耐热性,膜温一般不超过650℃。⑤压力降。压力降一般与入口罐及泵功率相关,由流速、管道管径和壁厚决定,推荐压力降不超过20 MPa。⑥循环寿命要求一般不小于20 000次,运行寿命不小于100 000 h。循环寿命可根据启动关机次数、正常运行次数、紧急散焦次数再考虑部分裕量确定。一般设计使用为寿命25年或35年。

总体来说,外置式熔盐吸热器性能影响因素较多,除加强保温工作、减少热损外,还可以从优化传热工质、找到最佳的熔盐配比、选择高导热性和稳定性的熔盐、提高热传递效率、改进吸热器设计、降低流动阻力和热阻、增加吸热面积、提高管屏表面涂层吸热率、提高镜场聚光精度和能量密度、做好吸热器的运行维护工作等方面着手,进一步提升吸热器性能和热效率。

4结语

塔式熔盐吸热器的性能受多种因素影响,包括入射能量、风速、熔盐的流动与传热特性、吸热器的形状和类型等。总体来说,为了优化吸热器的性能,需要对这些因素进行深入研究和精确控制,通过不断优化和改进系统设计和关键部件性能,提高其发电效率和可靠性,为应对全球能源需求增长和环境问题提供有效的解决方案。

作者:柳瑶斌(中国电力工程顾问集团国际工程有限公司)