过去一年,世界各地极端天气频发,高温极寒轮番来袭,已经并将继续对全球产生深刻的影响。虽然从“气候变化”到“具体地区及时段的天气变化”存在着较长的逻辑链条,但若忽视对于全球气候变化的控制,极端天气问题发生的概率无疑将会增加。

基于这个大前提,无论是从化石能源对于气候及天气影响的长链条来推断,还是出于风险管理的考量,限制煤炭、并根据各国实际情况,让煤炭在不影响能源安全的前提下逐步退出历史舞台是解决气候变化及气候安全问题的必要条件。虽说每个环节都存在一定的不确定性,但这并不影响我们得出确定性的结论。

根据《巴黎协定》的目标,到本世纪末,全球平均温升要控制在2度以内(与工业革命之前相比),并向实现1.5度努力。政府间气候变化专门委员会(IPCC)的文献综述显示,要实现这一目标(对应66%的概率),整个能源与生态系统的碳排放只有大约1万亿吨的CO2当量预算(如果按照1.5度目标计算,预算仅有4,500-6,000亿吨)。这意味着,如果现在不采取有效措施实现全球碳排总量的锐减,不到20年,这一预算就会耗尽。

然而,按照30-35年的正常退役期估算,尽管各国现存燃煤电厂的情况各异,但总体来看,全球现存燃煤电厂在其剩余寿命期内的排放就将超过这一预算的1/3。如果我们要坚持实现这一气候安全目标,目前探明的可采储量中80%以上的煤炭、50%的石油与40%以上的天然气都需要被永久地留在地壳中。

全球实践:“控煤俱乐部”在不断扩大

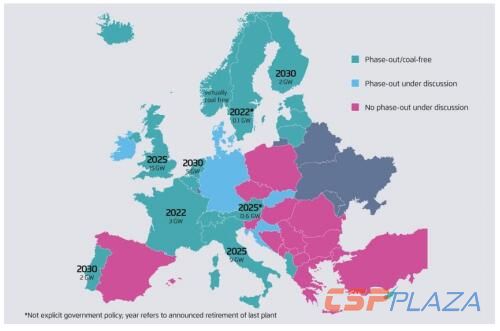

在2017年的气候大会上,墨西哥等超过20个国家发起成立了“控制煤电”联盟。芬兰、英国、法国、爱尔兰等国相继提出了完全摆脱对煤炭的依赖、以及限制石油页岩气开采的时间表。必须承认,上述提及的国家中有不少中小型国家,煤电体量较小,化石燃料消费也不多,所以这些国家的“脱煤”对其能源结构的影响程度,难以和中国、德国、美国等煤电大国相比。

图:欧洲控煤时间图(来源:ResearchGate)

但就在今年年初,德国官宣将开启“脱煤大业”。2018年6月,德国成立了官方名称为“增长、结构变化与就业委员会”的机构,讨论摆脱对煤炭的依赖以及对应的社会政策问题。作为重度依赖煤电(约40%的电力是煤电)的世界第四大经济体,德国的脱煤转型对于中国有着重要借鉴意义。

经过半年的讨论,2019年1月26日,委员会以27票赞成、1票反对的绝对多数达成了“退煤”共识,并公布了退煤路线图。德国的退煤时间表主要有三个时间节点:

●2022年,将硬煤和褐煤发电装机容量从43GW减少到30GW左右;

●2030年,煤电装机容量进一步减少到17GW;

●2038年,煤电正式退出德国能源系统。

此外,德国政府还将在2023、2026以及2029年对退煤路线图和实施措施进行盘点,并于2032年进行评估来确定是否可以把退煤期限提前至2035年。

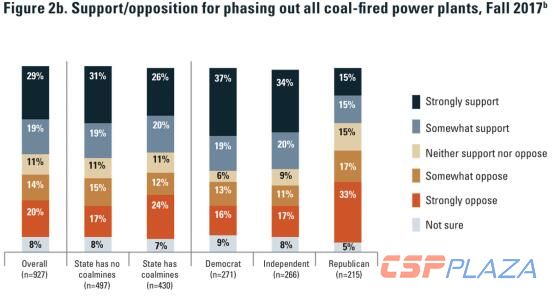

再来看美国。对,美国有个川普,但川普不代表美国,他对于美国能源政策的代表性,应该只限于联邦层面的“产业特定政策”方面。过去10年间,煤电在美国能源结构的比重已经下降了近20个百分点,发电量下降40%,川普那些为了拯救煤电与核电、不惜破坏“调度优先次序”(merit-order)基本市场原则的“努力”,注定难以成功。

图:美国2017年脱煤民调结果(来源:Vox)

德国和美国的在能源结构转型方面的实践,对于中国来说,或许都有着更大的借鉴意义。

需求侧政策:理论上最优,力度却总不够

按照经济学处理市场失灵的视角,气候变化根源于温室气体排放,是人类能源相关活动所导致的外部性问题(私人收益不等于社会收益)。解决这个问题的最优政策是给外部性以明确的定价,来表明资源使用的稀缺性,从而将资源配置给更需要的主体来使用与消费,达到整体控制的目标。

世界银行2017年发布Report Of The High-Level Commission On Carbon Prices就是这一理论在应用层面的集中体现。这份报告认为,要想实现《巴黎协定》的减碳目标,全球碳价格需要在2020年达到每公吨(二氧化碳当量)40-80美元,2030年达到每公吨50-100美元,并结合采取配套政策。

未来几年诺贝尔经济学奖有力竞争者之一的哈佛大学教授Martin Weitzman也在理论上证明:只要所有国家认同一个共同的碳税治理程序,通过谈判与多数表决原则,这些完全自私的国家最终会达成一个社会最优的碳税水平。但是就目前的国际政治与治理现状来看,这个前提仍然显得相当严苛,甚至不切实际。

如此看来,虽然理论上的完备性与完美是令人佩服的,但是这些植根于经济效率的主张,在实际政策框架体系内的影响力非常有限。相比之下,“供给侧的直接限制”这种“命令—控制性”政策更加简单直接。没有过于复杂的设计,也减少了负担沉重的监管与行政程序,效果反而更加显著。

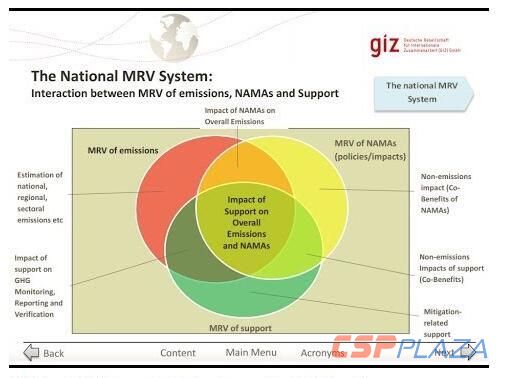

我们可以将煤炭供给侧直接限制政策与MRV原则(Measurement,Reporting and Verification,也就是可监测、可报告、可核查)做个比较。MRV是温室气体治理体系中经常提及的一个词。在现行体制下,各国要确定减排指标,就必须利用MRV以保证减排的真实性与进度。

(来源:UNDP Low Emission Capacity Building Programme)

虽然现行的气候体系完全是一套自愿体系,但背后的工作量依旧千头万绪、庞大无比。可如果在供给侧直接限制煤炭,其实就可以完全不需要MRV了;再进一步,如果这种对供给侧的限制切实可行,它可以带来一种“世界公民”的示范效应,给更多国家的跟进提供“成本可接受”方案的提示。

综上所述,从需求侧限制煤炭的政策成功的概率明显不高。那么这样的政策是否还是“最优”的政策,就需要打个问号了。

我国的供给侧限制政策

能源经济系统是开放的系统,受政府政策与个人行为的影响很大,主要取决于人们对系统的预期与目标。能源技术的历史告诉我们:一种能源退出历史,往往不是因为它的耗竭,而是因为出现了更好、更高级的能源。煤炭代替薪柴、油气替代煤炭,都是如此。

因此,限制煤炭不能局限于经济效率视角,更要从历史沿革(所谓路径依赖)、能源政策制定的特点、法律与政治,甚至是心理与文化等多维度来进行考量。

在理论层面上,煤炭供应侧的限制措施可能并非经济效率最优的选择;但从动态以及长期的气候影响上来看,任何旨在有效限制煤炭的政策与行动,都将在可预见的未来更加流行,正如前文所提,限制煤炭使用需要更激进的政策和目标。

当然,我们需要确认这种限制不会带来超过100%的煤炭需求反弹。比如一个地区控煤,造成其他地区煤炭价格大幅下降,反而造成煤炭使用量上升,甚至超过控煤地区的减少量的情形。

说回中国,我国的煤炭供给侧限制政策以及煤炭退出时间表,不应是盲目的顺应国际趋势,而是我们自身的必要需求,以及全球视角下“人类的共同责任”决定的。

从减缓气候变化、能源转型的长期趋势来看,中国煤电行业具有结构转型的必要性;就中短期而言,生产率提高、开采成本问题、矿工的工作尊严以及本地环境质量提升的压力更是要求我们尽快收缩煤炭产业规模。

更重要的,我国也已经积累了实施能力方面的丰富经验。从过去的能源政策的实施经验来看,供给侧的改革往往是有效的——这一结论从我国利用政策引导煤电进行环保改造升级的进程已经可见一斑。因为它涉及的主体更少,从而容易“指挥”控制,信息不对称程度也小,因此,笔者有理由相信,加快中国煤炭行业结构转型的进程,是可能的。