2010年的一个夏天,浙江可胜技术股份有限公司的前身中控太阳能公司悄然成立。

2025年的这个秋天,杭州钱塘江畔,可胜技术总部大楼正式启用,金建祥感怀道,“这座新大楼,不仅是我们办公空间的升级,更是我们迈向新征程的起点。它承载着我们对科技创新的持续投入,对卓越品质的不懈追求,也体现了我们低调、务实、创新、担当的企业性格”。

十五年,是可胜技术成长为行业龙头的光辉史,映射着光热发电行业从青涩到成熟的坎坷历程,写满了中国从光热追随者成为全球光热发电行业中心的风云变幻。

1

生于一片荒芜

2010年,中国的光热发电行业几乎还是一片“无人区”,缺技术、缺产业链、缺市场。

政策层面,《可再生能源“十一五”规划》在宏观层面首次提出,进行万千瓦级太阳能热发电试验和试点工作。

技术上,仍处于研发小试阶段,中科院电工所1MW塔式试验电站、兰州大成200kW光热发电示范项目等少量试验性示范项目正在筹建。

产业链方面,可谓“一穷二白”,尚处于前期孵化阶段,大明玻璃、龙腾光热等国产反射镜、集热管核心装备制造商亦刚刚成立。

市场端,身披中德政府间合作项目的光环,我国首个光热发电特许权项目鄂尔多斯50MW槽式光热电站正在筹建中,德国太阳千年等外资企业主导技术方案并负责关键设备供货,但该项目最终搁浅。

正是在这样的产业环境下,可胜技术的诞生,从一开始就“不得不”肩负起破局的使命。

2

从杭州到德令哈

金建祥彼时已经作为创始人之一,成功缔造了中控技术这样一家DCS控制系统领域的龙头企业。从工业控制转身光热发电,金建祥的逻辑是,“光热发电的核心技术本质上就是更大规模的控制技术。”

2011年,在杭州的试验基地里,可胜技术团队搭建起一个塔式光热小试系统,主体为两百多面定日镜、一个小型吸热器装置。

杭州小试的系统规模虽小,但目标明确,其最终成功解决了高精度开环跟踪技术和复杂的天文算法问题,实现了定日镜的精准控制,为大规模镜场控制积累了初步经验。

在此基础上,金建祥带领团队,砸下经过多方努力筹集到的2个亿资金,在距离杭州2500公里的青海德令哈,开建我国首个10MW级塔式光热电站,并于2013年7月成功实现并网发电。

▲青海中控德令哈10MW塔式光热电站

这个项目带来了关键的政策突破。2014年,国家发改委正式批复青海德令哈10MW电站1.2元/kWh的上网电价,这是中国首座获电价批复的光热电站。

电价就是“生命线”,这一上网电价政策对企业的意义很大,其背后是国家对完全自主知识产权光热发电技术的支持和肯定。对行业的意义则更大,它像一把钥匙开启了中国光热发电的商业化发展大门,也像一粒火种引燃了光热发电产业链发展的燎原之势。

在水工质塔式电站验证成功的基础上,金建祥随即带领团队开始攻关熔盐塔式技术。2016年,德令哈10MW电站的熔盐吸热、储热、换热系统成功投运,成为我国首座投运的具备规模化储能系统的塔式光热电站,标志着我国全面掌握了第二代塔式熔盐光热发电核心技术。

这是中国光热发电产业发展史上至关重要的里程碑。从杭州小试、到德令哈10MW熔盐塔式电站的成功,金建祥带领团队一步一个脚印地用实践证明了,中国自主化的光热发电项目不仅“能做”,还能“做好”!

3

成功的商业化示范

2015年起,国家能源局开始组织实施首批太阳能热发电示范项目,青海中控德令哈熔盐塔式5万千瓦光热发电项目成功入列。

▲青海中控德令哈50MW光热电站

2016年9月,国家发改委发布通知,明确2018年12月31日以前全部投运的太阳能热发电项目执行1.15元(含税)的标杆上网电价,由此催生了中国第一波光热发电项目建设热潮。

2018年底,青海中控德令哈50MW光热电站如期并网投运。该电站采用可胜技术自主研发并拥有完全知识产权的塔式熔盐光热发电核心技术,实现95%以上的设备国产化。2019年,该项目就交出了“首年发电1.22亿kWh”的亮眼成绩,这个数字,直接刷新了全球同类型塔式熔盐光热电站的同期发电量纪录。

2022年,电站全年发电量超过设计值,成为全球首个达产的塔式熔盐光热电站。截至2024年12月31日24时,电站连续突破单日、单月、年度发电量纪录,三年累计发电量4.39亿kWh,超过三年设计发电量4.38亿kWh。

数据不会说谎。在此之前,国外多个在运营光热电站因为多种技术问题,始终无法达产,甚至被迫停运。青海中控德令哈50MW光热电站的卓越运行表现,使其成为全球塔式光热发电技术领域的一座标杆,充分印证了可胜技术的技术实力。

4

品牌焕新,大战告捷

2021年7月,中控太阳能正式更名为浙江可胜技术股份有限公司,聚焦塔式熔盐储能光热发电整体解决方案、熔盐储能综合能源解决方案两大核心业务,同时完成了股份制改造,迈出了走向资本市场的重要一步。

国家首批光热示范项目之后,中国光热发电行业迈入了风光热一体化开发的新时代,诸多央国企大力布局光热发电,成为光热发电项目开发的主力。可胜技术作为塔式熔盐光热发电整体解决方案以及核心技术和装备的提供商,在一体化的大战场中展开竞逐。

▲可胜技术光热一体化项目业绩

截至目前,可胜技术开发、参建的一体化项目总计已达11个,成为光热一体化时代的最大赢家。加上其他项目,可胜技术的累计装机规模现已达到1710MW,成为全球唯一业绩超1GW的塔式熔盐光热系统供应商,坐稳全球光热发电行业龙头地位。

5

技术硬实力,领跑的底气

“创新精神是科技型企业的根本”,学者出身的金建祥笃信这一点。可胜技术发展成为光热发电行业龙头,核心动力正是持续创新支撑下的技术硬实力。

十五年来,可胜技术累计投入超10亿元深耕塔式熔盐光热技术自主研发,完全掌握国产化塔式熔盐光热发电全流程核心技术。

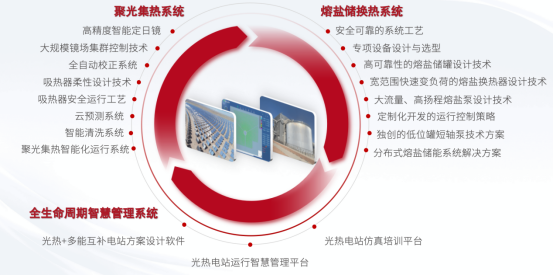

▲可胜技术的技术创新体系

可胜技术自主研发的“高精度智能定日镜”,经德国CSP Services与德国DLR权威检测,凭借面型误差小、跟踪精度高等优势,获最高等级“Excellent”(卓越)评价。

包含镜场控制系统、全自动校正系统的“高精度跟踪智能校正定日镜场成套装备”攻克了极端环境适应性、定日镜高精度装配、自主可控的大规模镜场集群控制、自动化可动态调整的定日镜跟踪、智能化自动化定日镜场能量调度等关键技术,具有良好的环境适应性。

可胜技术开发了一整套熔盐储换热系统工艺包,包含系统工艺设计、关键设备的设计和选型、控制方案设计,并掌握了熔盐储换热系统施工质量管控、调试及运行技术。

为提升储换热系统运行的可靠性和经济性,可胜技术创新研发了低位罐短轴泵技术方案,通过缩短熔盐泵轴长,提高了熔盐泵的可靠性,并降低了运维成本;同时降低了不可用熔盐比例,减小了储罐用钢量和熔盐用量。采用该方案后,储热系统综合成本最多可较常规方案下降约12%。

针对光热电站运营阶段面临的操作难度大、专业人才储备不足、数智化水平低等挑战。可胜技术自主研发的仿真培训平台具备全电站的设备仿真和操作培训功能,可为光热发电运维人员的培养提供全方位支持,分别由仿真模型系统、学员站软件和教师站软件组成。

可胜技术全新开发的基于云服务的光热电站运行智慧管理平台,通过数智化管理平台、科学化数据分析平台及智慧化监管平台,全方位解决光热电站运营优化面临的难点,为不同层级用户提供强大支持。

……整体来看,可胜技术的创新不是孤立的单一产品升级,而是贯穿技术研发、装备制造、工程实施和电站运营全链条的系统性创新。这套技术创新的组合拳,最终目的是持续降低光热发电的度电成本,为光热发电赢得更广阔的发展空间。

十五年前,中国光热发电在世界范围内还是个“小学生”,十五年后,金建祥如是评价中国的光热发电技术水平,“从望其项背到遥遥领先的跨越发展,可胜技术自主研发的塔式熔盐储能光热发电技术已经走在了世界的最前列。”

这一成就的取得,归根结底正是以可胜技术为代表的中国企业,持续地以技术创新引领企业发展,以市场应用反哺科技创新,这正是中国光热领跑全球的底气。

6

以行业发展为己任

为什么选择光热发电?金建祥在回忆他的创业缘由时曾说,“光热发电技术是典型的有助于新能源消纳的、极为罕见的电网友好型低碳发电技术,能帮助国家更快更好实现碳中和。”

但一个新产业的发展从来都不是顺风顺水的,光热发电行业尤其如此。从2010年到今天,光热发电行业历经多次波峰波谷,一路走来可谓荆棘遍地、跌宕起伏。

在此过程中,可胜技术逢山开路、遇水搭桥,始终以行业发展为己任,积极推动产业政策的研究落地,主导和参与国内外光热发电技术标准的制定,通过多维度创新优化推动光热发电成本持续削减,

在推动首批示范项目电价政策出台的过程中,在“十四五”“十五五”相关政策的规划研究中……可胜技术均发挥了重要作用。在标准制定上,截至目前,可胜技术已牵头编制2项国际标准、5项国家标准;参编5项国际标准、5项国家标准。

2024年,青海省给予3座350MW独立光热电站0.55元/千瓦时的上网电价,标志着光热发电开始进入大容量、低成本、独立装机的3.0时代。

可胜技术目前正在主导开发、建设其中的格尔木350MW光热发电项目,这一项目建成后,将全面刷新全球塔式光热发电项目在单机规模、镜场面积、储热容量、发电量等方面的全新记录。

金建祥表示,随着储热配置优化、单机规模扩大、采用高低位罐和短轴泵等技术创新与运维优化,光热发电成本已经在短期内实现了快速下降,青海省的3座以调峰模式运行的350MW独立光热电站,若将其运行模式改为能发尽发,其平准化度电成本将进一步降低到约0.46元/kWh。

展望未来,金建祥指出,通过优化融资条件(降低IRR要求、引入超长期国债),发挥一定的行业规模化效应,叠加CCER收益后,调峰模式下光热发电的度电成本有望下降至0.4元/kWh以下,成为在大型新能源基地中全面替代传统煤电的新调峰主力。

从中国第一座塔式熔盐光热电站,到全球第一的塔式光热发电巨头,从技术、商业模式创新到标准引领,可胜技术的成长史,正是中国光热发电“从跟跑到领跑”的历史注脚。

- 从全球最大项目到核心技术,西北院与可胜技术聚焦光热发电合作再升级

- 熔盐储能多应用场景整体解决方案:可胜技术的实践与探索

- 可胜技术中标中电建青海共和50MW光热项目镜场备品备件

- 可胜技术联合主办的第十二届中国国际光热大会即将召开!

- 参观预约开启+完整版议程发布!5月30日,可胜技术展示中心邀您共探光热奥秘!

- 可胜技术:全力推动“光热储能+”在青海规模化、独立化发展

- 国内首台(套)!可胜技术“高精度跟踪智能校正定日镜场成套装备”成功入选!

- 可胜技术甘肃金塔“光热+”一体化项目入选“十四五”能源创新案例

- 年产10万吨!迪尔化工&可胜技术合资公司熔盐项目推进中

- 围绕塔式光热电站相关核心标准!可胜技术承办的“光热发电领域标准宣贯与技术研讨会”顺利召开

- 14载、1360MW!可胜技术铸就全球唯一

- 可胜技术再获SolarPACES国际大奖,中国光热发电项目获全球认可