摘要:光热发电具有清洁、稳定和可再生的特点,并可深度参与电网调峰调频以提升电力系统灵活性,因而受到了世界各国的广泛关注。然而,光热发电系统在运行过程中受天气情况等多种随机扰动的影响,且本身存在非线性、大迟延和强耦合的特性以及多种运行模式,亟需研究保障该系统安全、稳定和经济运行的技术。以槽式和塔式光热发电系统为研究重点,首先,梳理了以能效和经济性优化为目标的稳态建模,以及面向控制的动态建模工作。接着,总结了调度和参数优化技术。最后,综述了槽式光热发电系统聚光器追踪控制、集热场控制和整体协调控制,以及塔式光热发电系统定日镜场控制和吸热器温度控制等进展情况。此外,指出了目前尚待解决的主要问题,并对未来研究方向进行了展望,提出了可能的研究思路。该研究可为光热发电系统优化运行技术的进一步发展提供参考。

0引言

过去几十年来,可持续发展作为国际社会的共同目标,受到越来越多的关注。同时,为实现“双碳”目标、促进可持续发展,我国对于可再生能源发电的需求愈发迫切。太阳能是储量丰富的可再生能源。光热发电技术作为当前主流的太阳能利用方式之一,不但具有清洁和可再生的优点,而且能够利用熔盐储热系统更好地克服太阳辐射的间歇性和不确定性影响;同时,由于无需经过制粉过程,光热发电与常规燃煤发电机组相比具有更高的负荷跟踪速率,能够通过参与电网调峰调频来提升电力系统灵活性。然而,光热发电系统的集热、储热和发电系统存在非线性、大迟延和强耦合特性,且容易受到太阳能间歇性和波动性的影响。另外,由于一般采用空冷方式,凝汽器背压易受风温、风速和风向等多源扰动影响,进而影响发电功率。因此,光热发电系统的安全、稳定和经济运行面临着很大的挑战。

本文聚焦光热发电系统优化运行问题,以槽式和塔式光热发电系统为研究重点,依次从建模、调度和控制这3个方面系统性总结了国内外光热发电技术的主要进展;此外,指出了目前尚待解决的主要问题,并对未来研究方向进行了展望,提出了可供参考的研究思路。

1光热发电系统优化运行研究概况

1.1光热发电系统主要类型及原理

光热发电系统通常由集热系统、储热系统、蒸汽发生系统、发电系统以及各种辅助系统组成。光热发电系统的基本原理是聚光系统通过大量反射镜或聚光镜将太阳能聚焦于集热器,由集热器吸收太阳能以加热传热工质;传热工质通过在蒸发系统中与给水交换热量,产生高温蒸汽推动汽轮机做功,从而将太阳能转化为电能。直接蒸汽发生(direct steam generation,DSG)系统通过集热器场接收太阳辐射直接产生蒸汽,并推动汽轮机发电。当太阳能富余时,可以利用储热系统储存太阳能,并在太阳能不足时释放,从而维持系统的连续、稳定运行。

根据集热系统聚光方式的不同,太阳能光热发电技术可分为槽式、塔式、碟式和菲涅尔式这4种主要形式。其中:塔式和碟式通过点汇聚的方式收集太阳能;槽式和菲涅尔式以线聚焦的方式收集太阳能。

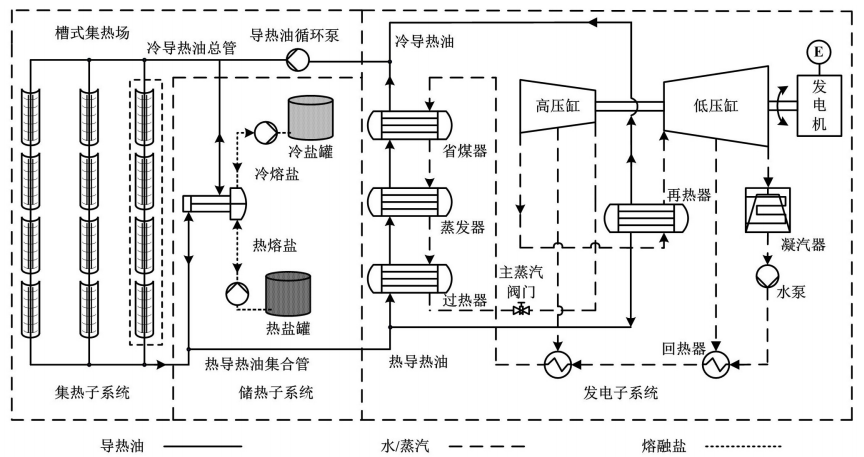

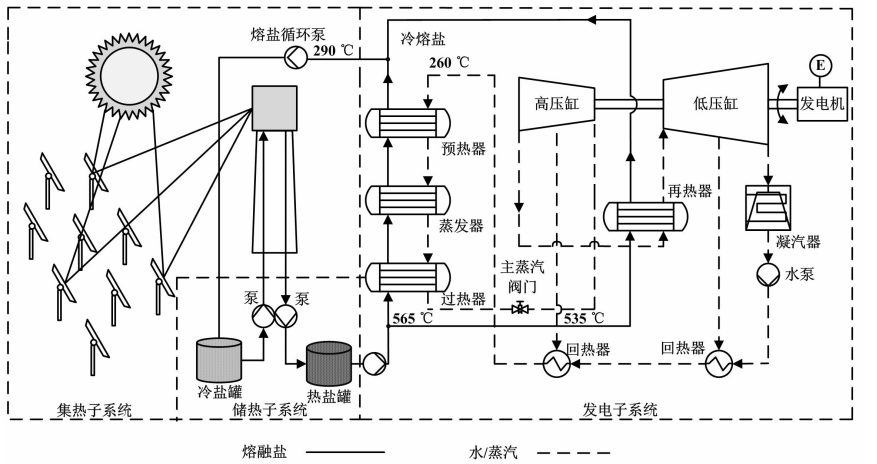

塔式光热发电利用成千上万独立控制的定日镜所组成的圆周型镜场,将太阳光聚集到镜场中央高达几百米的吸热塔接收器上,通过高能流密度的辐射来加热介质。槽式光热发电采用抛物面的光学元件,将平行于槽形抛物面主轴线的太阳辐射聚焦到集热器以加热传热工质。碟式光热发电采用反射面为碟形的光学元件,通过碟型抛物面反射镜将太阳光聚焦到接收器上。菲涅尔式光热发电利用线性菲涅尔反射镜阵列将太阳光聚焦到1条吸热管上。反射镜的设计模仿传统抛物槽技术,但相比传统技术,菲涅尔反射镜使用更小、更简单的平面镜片,因此降低了成本。目前,光热发电系统以槽式和塔式光热发电系统为主。槽式光热发电系统如图 1 所示。

图 1 槽式光热发电系统图

塔式光热发电系统如图 2 所示。

图 2 塔式光热发电系统图

槽式和塔式光热发电系统分别采用熔盐间接储热和直接储热方式。目前,光热发电技术已在世界各国得到较多应用。美国的内华达Solar One光热发电系统是世界上较早采用塔式设计的商业光热发电系统,之后又被改造成采用熔盐作为吸热和储热介质的电站Solar Two。国外其他正在运行或者建设的光热项目包括西班牙的安达卢西亚塔式光热发电系统、智利Atacama1塔式光热发电系统、西班牙PS10塔式光热发电系统、摩洛哥努奥三期光热发电系统等。我国在光热发电系统的应用方面也取得了诸多进展,已建成投运的包括中广核德令哈50 MW槽式光热发电系统、中控德令哈50 MW塔式光热发电系统、首航高科敦煌100 MW塔式光热发电系统和中电建青海共和50 MW塔式光热发电系统等。截至2023年底,在建和拟建的光热发电项目约43个,总装机容量约480万千瓦。

1.2光热发电系统优化运行的主要目标

光热发电系统优化运行的目标主要聚焦于提高系统运行安全及稳定性、能效及经济性和负荷调节能力等方面。

安全及稳定性是光热发电系统运行的基本要求。槽式集热场出口温度通常需要控制在400℃以内,以防止导热油高温分解或设备因过热损坏;同时,应确保集热场温度的均匀性,以避免局部过热。塔式吸热器应避免区域局部过热(如温度超过1000℃),否则可能造成材料变形或损坏,严重时甚至会导致吸热器失效。另外,需要动态调整储热和放热策略,以在太阳辐射强度波动时保持发电功率稳定。

能效及经济性直接影响光热发电的市场竞争力。在运行阶段,需要优化定日镜或槽式反射镜的跟踪精度,以提高太阳能收集效率;需要对影响光热发电系统发电功率的各种因素进行预测,并结合储热系统的容量和状态,以能效或收益为优化目标进行储热与发电调度。相关因素包括太阳直接辐射强度(direct normal irradiance,DNI)、云量、风速、温度等。需要注意的是,光热发电系统整体的能源转换效率与一些运行参数密切相关。这些参数包括槽式集热器出口温度、主蒸汽压力等。这些参数的最优值随太阳辐射量、环境温度和运行工作点不同而变化,需要通过在线寻优使系统始终工作在最优点附近。

负荷调节能力是光热发电系统参与电网调峰和调频的关键。为提升光热发电系统的负荷调节能力,需要研究集热、储热和发电系统的协调控制策略。

1.3面临的主要挑战

尽管光热发电系统已经实现了商业应用,但该系统在应用过程中仍存在连续、稳定运行困难,以及运行经济性难以保证的问题。造成这些问题的主要原因如下。

①外部干扰大。太阳能是光热发电系统唯一的能量来源,且具有不可控性、间歇性和不确定性。此外,环境温度、环境风速等外部扰动也会随时发生变化,常常使系统偏离设计工况运行,进而影响能源转换效率,因此需要及时对系统的运行状态作出调整。

②本身特性复杂。光热发电系统是复杂的多变量、非线性、大迟延对象。集热、储热和发电这3个子系统之间存在较强的耦合关系。集热和储热系统的运行参数和状态直接影响发电系统的过程参数和发电功率。而发电系统的运行情况会影响传热工质的回流温度,从而对前端系统产生影响。通过导热油流量控制槽式集热场出口温度,以及蒸汽发电系统变负荷运行等过程存在很强的非线性。多组槽式集热单元串联和大规模储热使系统具有大迟延特性。此外,槽式间接储热运行方式的切换,使槽式光热发电系统存在变结构特性。

③运行要求高。一方面,集热、储热和发电这3个子系统必须协同工作,以实现整个系统连续、稳定运行,并满足电网的调峰调频需求;同时,需要把导热油温度、主蒸汽温度和压力等过程参数严格控制在安全限值以内。另一方面,一些过程参数最优值(如集热器运行温度)随太阳辐射量、环境温度和运行工作点不同而变化,因而需要不断进行在线寻优。

2光热发电系统建模技术

建模是由目的驱动的。建模目的不同,所建模型的精度和复杂度则有很大的不同。本文着重讨论面向光热发电系统优化运行和控制的建模研究工作。相关模型主要用于研究系统整体动态特性,以及能效和经济性优化等方面。

2.1槽式光热发电系统建模

现有槽式光热发电系统的模型主要包含了稳态模型和动态模型。稳态模型主要应用于系统能效和经济性优化。Rolim等建立了槽式太阳能热电厂的稳态分析模型,并求解了热电厂的最大效率。Desai等建立了不包含储能系统的槽式太阳能热电厂的机组效率与经济性分析模型,研究了涡轮机入口压力、入口温度,以及太阳辐射等参数对整体效率和平准化能源成本的影响。Sau等建立了槽式太阳能热电厂技术/经济评估模型,用于分析不同配置下的系统发电成本。

由于太阳辐照的间歇性与随机性,槽式太阳能热发电系统运行过程中存在频繁的运行特性变化。为了深入分析系统的动态特性,进而设计有效的操作和控制器以保证系统的安全、高效运行,针对槽式太阳能热电厂动态模型的研究纷纷开展。Montanes等在Modelica上开发了50 MW槽式光热发电厂的动力学模型。Wang等考虑了设备的热惯性,基于瞬时系统(transient system,TRNSYS)模拟软件开发了位于中国西北的槽式太阳能热电厂的详细动力学模型,并在简化的云层扰动条件下对太阳能场、储热系统和发电模块的耦合动态特性进行了深入分析。Wei等基于质量、能量守恒定律与传热学机理,建立了常微分方程形式的槽式光热电站的简化动力学模型。该模型能够以较高精度体现系统和设备的动态特性。

2.2塔式光热发电系统建模

在塔式光热发电系统稳态建模方面,Rouibah等建立了塔式光热发电系统的性能分析模型,分析了直接法向辐照对太阳能发电厂效率的影响。Ho等将概率建模方法应用于塔式光热发电系统性能和经济性建模研究。概率模型可以量化系统固有的不确定性,并用于分析不确定性对系统性能和经济性的影响。

同样地,为了掌握塔式光热发电系统的动态特性,从而为系统运行操作与控制设计提供依据,塔式光热发电系统动态建模也得到了广泛关注。Luo等面向塔式光热发电系统开发了1个毫秒级分辨率的动力学模型以及瞬时疲劳寿命模型和需求预测模型。开发的集成模型能够实时运行不同的控制和优化算法,同时分析对系统瞬变产生的影响。黄浩宇采用蒙特卡洛光线追迹法,结合三大守恒定律与传热学、热力学基本原理,建立了50 MW塔式光热发电系统的光热耦合一体化动态仿真模型,并研究了外置式熔融盐吸热器的变工况特性和热输运特性。

2.3存在的不足

光热发电系统建模的研究虽然已经取得了显著进展,但在实际应用和理论完善方面仍存在一些不足。光热发电系统在启动、停机和负荷变化等动态工况下的性能表现复杂,而现有建模大多集中在稳态工况,对动态过程的研究较少。光热发电系统的动态特性复杂,涉及热力学、光学、传热学、流体力学等多个领域。高精度模型通常复杂度高、计算成本大,不适用于实时控制和优化。而简化模型可能丢失关键动态特性、影响预测精度。因此,需要在保证足够精度的情况下简化建模方法并提升计算效率。光热发电系统建模需要大量准确的参数,尤其是传热系数、光学效率等。这些参数往往难以通过试验或测量精确获取。对此,需要进一步发展参数辨识技术,利用在线校正算法和自适应建模方法动态修正模型参数,从而提升模型精度。目前建立的光热发电系统模型在试验验证或工业场景中的应用较少,理论研究与工程实践尚有脱节。对此,需要加强模型在实际项目中的验证,并建立试验平台或测试基地,从而进行模型校验和优化。

3光热发电系统调度和参数优化技术

储能和发电调度以及参数优化对于提升光热发电系统的整体效率和经济性至关重要。

3.1槽式光热发电系统调度和参数优化

Bouziane等使用TRNSYS模拟软件对55 MW槽式光热发电系统进行了动态仿真,从而深入分析了储热系统充放策略对能效的影响。仿真结果表明,所提策略使导热油泵和熔融盐泵的总能耗减少了21%、整体效率提高了2.4%。Usaola等提出了1种线性混合整数优化调度模型,以更好地适应电力市场波动、增加经济收益。Camacho等建立了槽式光热发电系统分层运行优化模型:第一层负责制定调度计划;第二层计算运行参数的最优设定值;第三层跟踪设定值以确保系统的稳定、经济运行。Al-Maliki等针对西班牙某槽式光热发电系统,提出了根据DNI变化设定的6阶段运行策略,并利用基于高精度动态仿真(advanced process simulation,APROS)软件开发的动态仿真模型进行了验证。Vasallo等提出了基于模型预测控制(model predictive control,MPC)的槽式储热光热发电系统调度方法。该方法结合短期天气预测和系统状态信息,一方面完成已承诺的发电计划,另一方面生成未来的发电计划,以提高调度的准确性和发电收益。此外,Vasallo等又提出了1种基于经济目标函数的MPC方法。该方法将经济因素(如电价和罚款成本)纳入目标函数,通过定期更新发电计划并生成第二天的调度计划来应对太阳辐射的不确定性,从而降低罚款成本。Cojocaru等提出了1种基于混合整数线性规划(mixed-integer linear programming,MILP)的槽式储热光热发电系统日内调度策略。该策略在调度模型中引入了对发电功率变化的惩罚项,有助于减少启停次数、延长使用寿命、降低维护成本。针对太阳辐射和电价的不确定性,Petrollese等探讨了槽式光热发电系统在日前电力市场的调度优化问题,并分析比较了确定性、鲁棒性和随机性这3种调度策略。分析结果表明,鲁棒性和随机性调度策略都能增加槽式光热发电系统的收益,并最小化违约风险。其中,随机调度可能获得的收益最大,但同时受不确定性的影响也最大。陈宇恒在系统整体建模与能效分析基础上,以发电量最大为目标,提出1种离线和在线组合优化的运行方案,从而在兼顾储能调度与运行参数优化的同时,避免了复杂的在线计算。

Bellos等、Padilla等和Tyagi等探讨了运行参数与环境参数对槽式集热器性能的影响,发现导热油入口温度、太阳辐射强度和环形空间压力对热效率和㶲效率有显著影响。Kaushik和Reddy通过基本的能量分析和㶲分析,确定了系统各组件的热损失和㶲损失,揭示了不同参数对系统性能的影响。为解决槽式集热器因运行温度差异和反射率不均而导致的效率问题,Ma和Sánchez等分别提出了识别集热器最佳表现回路的策略和动态阀门控制方法,通过实时调整每个回路的导热油流量,确保集热场在最优温度和效率下运行。考虑到天气条件对槽式光热发电系统运行状态的影响,Wang等基于能量分析和㶲分析,研究了云工况条件下蒸汽发电子系统的热力学特性,对蒸汽、导热油和熔融盐进行了参数耦合分析;在此基础上,进行导热油再分配,以实现在不同太阳辐射条件下对蒸汽发生系统的运行优化。该工作对光热发电系统快速启停和抑制天气扰动具有重要参考价值。

3.2塔式光热发电系统调度和参数优化

Mohammadzadeh等提出1种基于MPC的优化调度策略,以应对天气预报(特别是太阳辐射)和实时电价的强不确定性。案例研究结果表明,所提策略可以降低不确定性对电站经济效益的影响。此外,Mohammadzadeh等还提出了1种随机混合整数线性规划(stochastic mixed-integer linear programming,SMILP)调度策略,并将该策略应用于澳大利亚115 MW塔式电站。应用结果表明,SMILP调度策略相比于启发式调度策略可以进一步提高收益率,并降低不确定性影响。Wagner等针对塔式光热发电系统,建立了以48 h为滚动预测时间窗口的收益最大化调度模型。该模型考虑了启、停机速率和能量平衡等约束条件,并采用MILP算法求解。仿真结果表明,该模型可以减少86.4%的启停次数、增加年净收益8.5%。Kahvecioglu等基于辐射强度和电价预测建立了48 h调度优化模型,并使用了美国国家可再生能源实验室的系统顾问模型(system advisor model,SAM)进行了性能评估,提升了电站的年收益率。Wang等提出1种日内滚动优化调度策略,并利用改进粒子群优化(revised particle swarm optimization,R-PSO)算法对减负荷时热罐液位、减负荷时冷罐液位、吸收器启动时DNI等影响发电量的运行参数阈值进行优化,使日均发电量比不优化和采用常规粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)分别提高13.4%和4.36%。Cox等考虑与流体温度相关的循环效率,建立了收益最大化的非凸混合整数规划调度模型,并提出了非线性和线性混合的描述方式,以降低调度问题求解的难度。该调度模型的求解时间不超过5 min,并且优化结果与最优解的偏差小于3%。

3.3存在的不足

尽管当前关于光热发电系统优化调度策略已有诸多研究,但这些研究仍存在一些不足之处。例如,许多优化模型在提高收益率的同时,增加了计算复杂度;虽然考虑了太阳辐射预测和市场价格等因素,但缺乏对实时数据的有效利用,从而影响了调度的灵活性和应变能力。而且现有的调度优化与参数优化一般是分开考虑的,难以兼顾储能和发电调度及运行参数优化。此外,目前的研究主要停留在理论模型和离线优化上,缺乏实时监测和动态优化方法;同时,大多数研究仅考虑了单一因素下的运行参数优化,缺乏针对多因素共同影响的优化运行策略研究。

4光热发电系统控制技术

4.1槽式光热发电系统控制技术

槽式光热发电系统控制研究主要包括槽式聚光器的追踪控制、集热场控制和整体协调控制。

4.1.1槽式聚光器追踪控制

为实现太阳追踪,Walraven讨论了用计算机计算太阳位置的步骤,给出了用于生成星历表和航海年鉴的方程,以快速、精确计算太阳位置。在此基础上,Michalsky计算了1950-2050年间的太阳位置,实现了0.01°的计算精度。Reda和Andreas采用了1种太阳估计算法计算了公元前2000年至公元6000年的太阳位置,且仅有±0.0003°的不确定性。Grena提出了1种新的太阳位置算法。该算法的最大误差为0.0027°,完全能满足太阳能系统工程应用的要求,同时降低了计算成本。

在太阳位置算法的基础上,研究者们提出了一系列槽式集热器追踪算法。Saldivar-Aguilera等提出了单轴跟踪系统的双闭环控制方案,通过集成典型的基于光电二极管的太阳能传感器,使用双控制反馈进行粗调,并基于视觉装置进行细调,从而改善了单轴跟踪系统的精度、可靠性和鲁棒性。许守平等采用四象限探测器作为太阳传感器核心部件,通过单片机实现跟踪控制,从而提高了集热系统的效率。基于太阳位置的计算,舒杰等针对单轴跟踪系统计算了集热器所需的转角。尹丹采用了光照传感器与时钟计算组合的方法估算太阳位置,并采用间歇式跟踪方法设计了集热器跟踪系统。葛跃田等设计了基于可编程逻辑控制器(programmable logic controller,PLC)控制的聚光器追踪控制方案,减小了由于元件性能故障导致的跟踪误差。孙万峰首先通过建立追踪控制系统的数学模型比较不同的太阳位置算法,并提出了1种自适应模糊比例积分微分(proportional integral differential,PID)控制策略;然后,以STM32F417为主控芯片,搭建测试平台验证了该控制策略的运行效果。

双轴跟踪系统允许通过高度和方位角的变化来跟踪太阳,可进一步提高追踪精度和集热效率。Salah设计了1种带双轴跟踪系统的太阳能干燥器。根据太阳路径推算,干燥器每15 min对聚光器进行1次调整,以追踪太阳位置。Kumba等对比了单轴和双轴的太阳追踪系统性能,明确了所面临的挑战。Cammarata提出了1种U-2PUS型并联运动机械。该机械可根据方位角和高度角进行实时太阳跟踪,无需布置光电传感器。董必文采用Matlab仿真软件比较了不同太阳位置算法的精度,进而计算得到相应的槽式镜面跟踪角,并测试了跟踪控制方案的效果。

4.1.2集热场控制

①集热场出口温度控制。

目前,多数工作聚焦在通过控制导热油流量,使集热场出口温度追踪设定值。Rubio等设计了基于极点配置策略的自适应比例积分(proportional integral,PI)控制器,以应对系统迟延的变化。Meaburn和Hughes分析了集热场的共振特性,并根据极点配置法设计了PI控制器,以减少调节过程中的振荡。Roca等将反馈线性化方法用于集热场出口温度控制,并提出了滤波史密斯预测器(filter Smith predictor,FSP)以处理延迟问题。该方法对死区时间误差和因流速限制而导致的控制信号饱和都具有更强的鲁棒性。

考虑到集热场系统具有的大迟延和非线性特征,MPC在出口温度控制中被大量采用。Camacho等考虑集热场的频率响应特性,提出了增益调度广义预测控制方法,并在集热场非线性模型上进行了测试。Rato等提出了串级自适应预测控制的方法,分析了可能的收敛点,并讨论了该方法与稳态线性二次型(linear quadratic,LQ)随机控制的关联。Silva等采用双曲偏微分方程(partial differential equation,PDE)对集热场进行了建模,并通过求解PDE得到了线性离散状态空间模型;设计了自适应预测控制器,并采用状态观测器估计集热器场内部的温度分布。Ayala等提出了基于滤波史密斯预估的广义预测控制算法。该算法可通过在线更新线性模型和参数,有效应对非线性、约束、死区和模型失配等问题。Guo等提出了适用于再循环直接蒸汽槽式集热场的广义预测控制方案,获得了良好的控制性能和鲁棒性。Gallego等提出了槽式集热场增益调度MPC策略。Gholaminejad和Khaki-Sedigh提出了基于Koopman算子的MPC方法,并在西班牙ACUREX集热场模型上进行了仿真验证。Song等提出了基于快速傅里叶变换的抗扰MPC算法。该算法首先通过分解集总扰动信号,提取主要频率成分对扰动进行估计;然后通过状态扩增提前补偿不确定性带来的影响。Mechhoud等提出了满足控制目标的饱和状态反馈控制律,使用自适应估计器重建未知时变扰动,并通过Lyapunov稳定性分析和数值模拟证明了控制策略的性能。

②集热场太阳辐射度估计。

在大部分有关集热场出口温度控制的文献中,太阳辐射常常被认为是已知的或精确可测的。然而,受实际测量条件限制,集热场接收的太阳辐射强度常常无法及时获取。为此,研究者们设计了估计算法用于估算集热场接收的太阳辐射。Karamali等开发了1种迭代扩展卡尔曼滤波器方法,用于估算太阳场的辐射以及温度分布。Camacho等利用无迹卡尔曼滤波(unscented Kalman filter,UKF)估算有效太阳辐照强度。此外,研究者们还引入了1种名为无迹高斯和滤波器(unscented Gaussian sum filter,UGSF)的非高斯估计算法,并对该方法与扩展卡尔曼滤波(extended Kalman filter,EKF)和UKF的性能进行了比较研究。对比结果表明,EKF是3种估计方法中最精确且计算要求最低的方法。

③集热场温度均匀性控制。

目前,多数研究工作仅关注集热场出口温度控制。然而,太阳辐射随时间和空间的变化常常呈现不均匀分布,使得集热器回路之间出现明显的温度偏差,可能导致局部超温和管壁损伤。为此,近年来学者们围绕集热场温度均匀性控制开展了部分研究工作。Abutayeh等建立了集热场的详细水力模型,并提出了旨在实现各环路温度均匀性的控制方案。不过这种方案需要为每个环路安装太阳辐射测量装置,对大规模运行而言成本高昂。Camacho等提出了使用UKF进行不可测变量估算的流量控制方法,通过优化计算实现抛物面槽式集热器(parabolic trough collector,PTC)环路间热平衡,并设计前馈控制策略。然而,该方法中的优化问题求解复杂,限制了快速抑制扰动的能力。Song等提出了实现集热器回路温度均匀性的流量分配方案。仿真结果表明,该方案不仅能够使集热场出口温度跟踪设定值,而且显著减少了集热器回路间的温度偏差,同时计算量较小。

④集热效率优化。

部分研究直接将集热场接收的热功率纳入优化指标。Frejo等首先提出了通过控制各集热器回路阀门,提高集热场热功率的MPC方法;然后提出1种分布式MPC策略,取得了与集中式MPC方法接近的性能,同时大幅降低了计算负担。Masero等利用联合MPC提高集热场热功率,通过将光热发电系统划分为相互耦合的子系统,改善了控制性能并提高了优化问题的求解速度。为尽可能减小在线计算负担,Ruiz-Moreno等使用了人工神经网络来近似MPC控制器。

4.1.3槽式光热发电系统协调控制

槽式光热发电系统的集热、储热和发电这3个子系统之间存在较强的耦合作用。然而,目前关于槽式光热发电系统整体协调控制的研究较少。

Powell等研究了槽式光热电站中储能系统与其他子系统的相互作用,以及如何利用储能系统来控制集热场出口温度和功率输出。Terunuma等以集热场出口温度和发电机频率作为被控输出,以通过储热系统的导热油流量、通过集热场的导热油流量和熔盐流量为控制输入,提出了基于非线性MPC算法的多变量协调控制策略。Liang等提出了1种具有2种操作模式的多变量MPC方法,以实现机组的稳定运行和快速功率跟踪。Wang等提出了基于切换模型预测控制(switching model predictive control,SMPC)的协调控制策略。该策略使用滚动时域估计算法防止模式切换导致状态观测的剧烈波动。在此基础上,该策略利用切换时间信息修改状态空间预测方程,进一步提出了增强型SMPC。增强型SMPC可将储热系统运行模式切换期间集热场出口温度的最大动态偏差和均方根误差分别降低3.02℃和0.73℃。另外,通过在优化目标函数中集成稳态散焦角,Wang等还提出了1种考虑集热器主动散焦的协调控制策略。该策略可以利用额外的控制自由度进一步改善控制性能,并确保最终稳态散焦角较小,从而减少不必要的集热损失。

4.2塔式光热发电系统控制技术

塔式光热发电系统控制研究主要包括定日镜场控制、吸热器温度控制和蒸发器水位控制。

4.2.1定日镜场控制

定日镜场控制的目标是把尽可能多的太阳光聚焦在塔顶的吸热器上。Berenguel等利用人工视觉技术和电荷耦合器件(charge-coupled device,CCD)技术,开发了简化的自动定日镜定位偏移校正控制系统。区别于一般的开环控制方式,Bittanti等提出了定日镜位置的闭环控制方法。该方法通过角反射器实现反馈,提高了定日镜的定位精度。

在调整定日镜角度时,不仅需要将光斑位置定位在接收器表面,还需要对光斑位置进行合理的分配,从而使吸热器表面温度尽可能均匀,避免吸热器出现局部超温。García-Martín等介绍了1种基于启发式知识的定日镜控制策略,以优化容积式吸热器内的温度分布。Garcia等概述了计算塔式吸热器-定日镜场系统太阳通量的计算机代码,并讨论了这些代码的特点、优势和不足。Salomé等提出接收器能流密度闭环控制方法,并在法国THEMIS型号塔式光热发电系统进行了验证。Oberkirsch等通过对太阳辐射通量密度的测量,实现了闭环瞄准点控制。在Jülich太阳塔的测试中,该方法将吸热器的温度偏差控制在±15 K范围内。Kuhl等为解决通量预测误差和计算成本间的矛盾,引入了数据驱动方法,利用生成模型来解释和预测由太阳位置变化引起的焦斑的复杂变化。Carballo等介绍了1种无模型的深度强化学习方法,使得电站每年的吸收功率提高了8.8%以上。

4.2.2吸热器温度和蒸发器水位控制

在塔式光热发电系统中,吸热器出口温度的稳定性是光热发电系统高效、安全运行的必要条件。然而,云层导致的太阳辐射的剧烈变化对保持出口温度稳定形成严峻挑战。此外,蒸发器水位控制对于系统的安全、稳定运行至关重要。张强等根据能量守恒定律和动量守恒定律,建立了50 MW塔式光热发电系统动态模型,分析了塔式光热发电系统在DNI、给水温度、熔盐温度和流量等扰动下的动态特性,并将传统的PID控制算法应用于吸热器的温度控制和动力循环系统的水位控制。仿真结果验证了该模型的有效性。Wang等提出了1种基于人工神经网络的前馈-反馈控制策略。该策略通过调节吸热器的质量流量来应对太阳辐射的波动。其中,基于人工神经网络的前馈控制器能快速响应太阳辐射强度的变化;反馈控制器能使接收器温度稳定在设定值附近,以确保系统安全和保持较高的吸热效率。

4.3存在的不足

目前,光热发电系统控制研究大部分集中在集热系统控制上,而对于电站集热、储热与发电子系统整体协调控制的研究较少,尤其对于塔式光热电站整体协调控制而言基本是空白。尽管塔式光热发电系统采用熔盐直接储热方式,但是一般仍认为镜场集热子系统与蒸汽循环发电子系统之间解耦。然而,储能容量是有限的,两者仍然存在间接耦合。同时,储热与发电子系统之间的强耦合关系仍然存在,因而发电功率以及主蒸汽压力均是控制的重要目标。另外,以参与电网调峰调频为目标的光热发电系统协调控制研究亟需开展,从而充分发挥光热发电清洁、稳定和负荷跟踪速率高的优势,助力提升电力系统灵活性。

5研究展望

光热发电系统在运行过程中,面临太阳辐射量、风温、风速和风向变化等多源扰动的影响,同时需要调整发电功率使收益最大化或参与电网辅助服务。因此,需要研究并采用合理的调度和控制方法,对光热发电系统发电功率和其他运行参数进行合理调配和控制,从而保证系统的安全、稳定、灵活、高效运行。目前,围绕光热发电系统的优化运行仍存在诸多研究空白。未来可在以下方面开展进一步研究。

①在建模方面,需要建立涵盖启动、运行和停机的光热发电系统全工况动态模型,并考虑储能系统充热、放热等多种运行模式。为支撑光热发电系统运行经济性和控制系统设计的研究,所建模型需要在精度和复杂度上取得较好的平衡。同时,目前所建模型多数仅对稳态工况和少量动态工况进行了验证,尚需利用现场运行数据或试验数据进行更充分的验证。

②在调度方面,需要进一步完善系统整体能效分析模型、详细分析系统各环节能效、研究在线能效评价方法,以指导优化系统调度和运行参数。同时,需要充分考虑储能调度与运行参数优化之间的耦合作用。因为储能调度优化与发电功率相关,而发电功率又与运行参数相关,所以需要考虑对储能调度和运行参数进行联合优化。此外,目前研究基本都对蒸汽循环部分作了过度简化,因此需要对这部分进行细化,以实现对蒸汽循环系统运行参数的优化。

③在控制方面,不论是对于槽式还是塔式光热发电系统,围绕光热发电整体的协调控制仍需作进一步研究。未来可采用如MPC、滚动时域估计等先进控制和估计算法,进一步提高集热-储热-发电子系统之间的协同能力,以提升系统的负荷跟踪速率,从而更好地满足系统稳定性和电网灵活性需求。

6结论

光热发电技术是1种清洁、可持续的可再生能源发电方式。该技术的应用对于提高我国可再生能源发电占比,加速实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。本文综述了几种常见的太阳能热发电技术,聚焦于槽式和塔式光热发电系统的运行优化问题,重点围绕光热发电系统建模、调度和控制方面取得的理论进展和实践成果进行了系统总结,指出了光热发电目前存在的局限性与不足,并对槽式和塔式光热发电系统优化运行领域未来的研究方向进行了展望。本文可为推动光热发电系统优化运行领域的相关研究工作提供参考。

作者:宋宇辉,王佳星,夏春琳,吴东昕,李益国

(东南大学能源与环境学院,江苏南京211102)