近日,在第十二届中国国际光热大会暨CSPPLAZA年会上,中广核太阳能德令哈有限公司生产技术部经理陈晨发表主题演讲,系统分享了国内首个商业化运行的槽式光热电站——德令哈50MW项目的大修经验。

图:陈晨

作为国内运行时间最长的光热示范项目,其2023年开展的首次机组大修不仅破解了多项技术难题,更构建了一套可复制的光热运维体系,为行业规模化发展提供了宝贵实践参考。

1

德令哈公司:国内光热发电的“开路先锋”

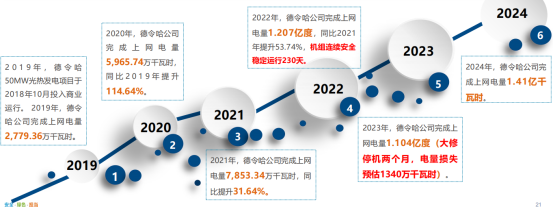

德令哈50MW槽式光热发电项目是国家科技示范项目,肩负着光热发电技术攻关与实证的重要使命。陈晨介绍,该项目创造了国内光热领域的多个“第一”:首个开工建设、首个商业运行、首个列入国家可再生能源补贴目录,其推进历程为行业树立了标杆。

▌项目核心里程碑

2013年2月:青海省发改委核准立项;

2014年7月:场平施工启动,2015年8月完成第一罐混凝土浇灌;

2018年6月30日:实现首次并网,同年10月10日进入商业运行;

2020年3月12日:通过海西州能源局工程竣工验收。

图:里程碑节点

项目占地面积约2.46平方公里,采用抛物面槽式导热油太阳能热发电技术,配置190个槽式集热器标准回路及一套双罐二元硝酸盐储热系统(储热时长9小时),年设计发电量1.55亿度。“作为传统火电与化工结合的新型发电技术,其系统流程复杂,属于技术与人才高度密集型产业,运维与大修工作极具挑战性。”陈晨强调。

▌运行指标与技术突破

经过多年实践,项目已形成多项行业领先的运行指标:

发电能力:单日最高发电量114万千瓦时,单月最高1892万千瓦时,2024年累计发电量达1.41亿千瓦时,等效利用小时数2850小时;

稳定性:2021年9月至2022年5月实现连续稳定运行230天,在国际同类型项目中处于领先水平,多次验证了低负荷深度调峰、快速爬坡及无功调节能力;

技术创新:在槽式光热运行控制策略、集热器球形接头、智慧巡检平台、智能清洗装备等领域实现突破,完成清洗车、球形接头等设备的国产化替代。

此外,中广核新能源在光热领域持续布局,在建项目总装机110万千瓦,包括德令哈200万千瓦“调峰型”项目(国内首台套大规模弃电储能系统)、吉林白城49万千瓦项目、西藏乌玛塘45万千瓦项目等,形成“光热+”多能互补的产业格局。

2

光热大修整体介绍及经验分享:从问题诊断到效能跃升

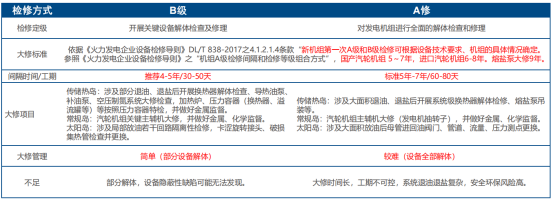

2023年4月至5月,德令哈项目开展首次机组大修(对标火电B级检修),通过对汽轮机等关键设备的全面解体检修,系统解决了设备运行中的隐蔽性问题,机组性能显著提升。陈晨从检修体系、重点内容及成效三方面展开分享。

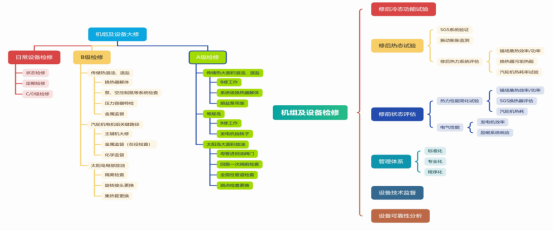

图:生产运维及设备检修主要内容

▌检修管理体系:分层分类的精准运维

项目构建了覆盖“运行-检修-技术监督”的全流程管理体系,由运行部、检修部、生产技术部协同运作,开展14项技术监督(含金属、化学、环保等核心领域),形成标准化的设备台账、预防性维护及故障诊断机制。

根据设备特性与运行需求,检修工作分为四类:

状态检修:基于状态监测数据,在故障发生前针对性检修,主要应用于太阳岛集热系统(单回路可隔离);

定期检修:按磨损老化规律预设检修计划,如季节性春秋检、防寒防冻工作;

C/D级检修:针对运行良好的设备开展局部检查与清扫,周期7-10天,涉及泵、阀等易损部件;

B/A级大修:B级每4-5年一次(30-50天),对关键设备解体检查;A级每5-7年一次(60-80天),全面解体发电机组,涉及大面积退油、退盐等复杂工序。

“光热检修需精准匹配光资源与电网计划,比如利用DNI较低时段开展大修,最大限度减少发电损失。”陈晨补充道。

▌大修重点内容:破解光热特有的设备挑战

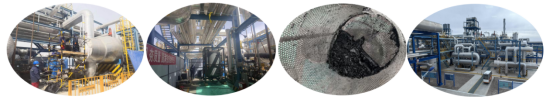

槽式光热电站因介质多样(导热油、熔盐、汽水)、启停频繁(单日启停次数较火电高百倍),设备面临独特损耗。陈晨详细分享了大修中解决的六大核心问题:

1.双缸双转速机组轴系调整

项目汽轮机为双缸双转速设计,高、低转速轴通过中间减速机啮合,轴系中心测量受减速机齿轮啮合及轴伸自重影响,易出现误差。解决方案:将中间过渡轴与高压转子靠背轮螺栓回装把紧,利用高压转子自重消除过渡轴下沉量,最终测量数据满足厂家设计规范。

2.汽轮机组损伤修复

叶片水蚀:因疏水系统频繁投用,高压末级叶片出现浅表皮水蚀,低压后四级呈锯齿状损伤(末级最严重),通过平滑打磨处理,未影响转子动平衡;

异物撞击:低压缸第一级动静叶片发现15×10×6mm金属异物,打磨高点后回装,未深挖处理;

管道腐蚀:疏水管道弯头因汽水冲蚀壁厚减薄超10%,全部更换并升级材质;

冷端优化:清洗机力冷却塔填料(原结垢堵塞),机组真空提高2KPa。

3.蒸汽发生系统效率提升

隔离阀内漏问题:扩大隔离范围,延长检修时间确保彻底处理;

导热油杂质沉积:采用高温大流量化学清洗,在线过滤溶解杂质,换热器端差明显改善;

溢流罐清理:因人工清理效率低且存在VOCs排放风险,计划研发专用清理工装。

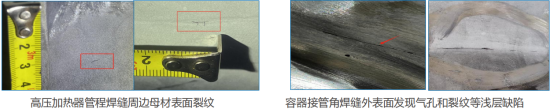

4.压力容器特检与隐患消除

2023年11月曾发生蒸汽发生器管板泄漏,检修发现同类问题普遍存在:高压加热器管程焊缝周边母材裂纹、容器接管角焊缝气孔与裂纹。解决方案:打磨补焊处理浅表层缺陷;按GB4732(疲劳容器标准)优化设计,加强应力集中部位(如接管角)防护。“首次特检建议采用常规检测,而非RBI评估,避免遗漏隐患。”陈晨强调。

5.电伴热与支吊架治理

电伴热故障:因安装搭接错误、氯化物腐蚀、氧化镁受潮绝缘失效(占故障75%),通过制定安装规范、在线焊接修复等方式解决;

支吊架缺陷:频繁启停导致管道温差超200℃,出现支架脱空、位移、弹簧吊架欠压/超压等8类问题,利用冷态窗口调整管夹位置与螺栓紧力,加固基础。

6.熔盐罐保温与太阳岛检修

熔盐罐保温:顶部及搭接处破损导致散热损失大,采用“气凝胶+硅酸铝”材料,将水平搭接改为V型搭接(长度从100mm增至200mm),散热损失下降67.6%;

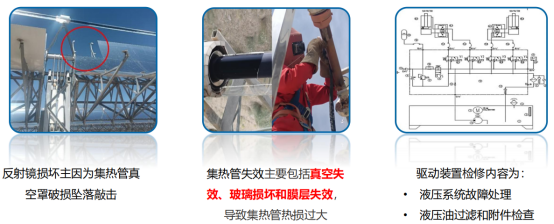

太阳岛检修:利用大修窗口期更换破损反射镜、失效集热管,检修驱动装置,减少日常检修的集热损失。

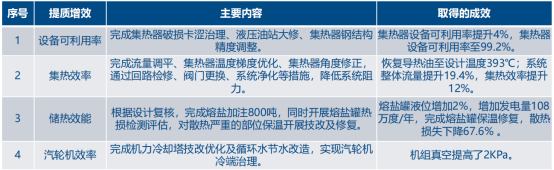

▌大修成效:设备效能与发电量双提升

通过系列检修措施,项目设备可靠性与发电能力显著提升:集热器设备可利用率从95.2%升至99.2%;整体流量提升19.4%,集热效率恢复至设计水平(导热油温度达393℃);熔盐加注800吨,储热罐液位增加2%,年增发电量108万千瓦时。

2024年上网电量达1.41亿千瓦时,同比提升14%,预计2025年突破1.5亿千瓦时。

3

后续光热生产运维核心能力建设建议:构建全链条竞争力

基于德令哈项目的实践经验,陈晨提出光热生产运维核心能力建设的“三大方向”与“四个建议”,为行业持续发展提供路径参考。

▌核心能力建设三大方向

1.运行调控类

长周期低负荷变工况运行策略:优化储放热能量分配,完善镜场温度控制与跟踪精度调整,搭建全工况仿真机培训系统;

导热油泄漏检测技术:构建在线监测平台与高清监控系统,实现泄漏快速预警;

全系统效率评估:实时监测镜场集热效率、换热器端差、汽轮机效率,建立动态评估体系。

2.监督检测类

导热油全生命周期管理:从入场检测、净化处理到危废处置全程监督,完成国产导热油混油实证(成本降低30%),建立CNAS级检测实验室;

无人机智能巡检:通过高分辨率可见光/红外相机与AI识别,实现镜场缺陷(破损、变形等)精准检测,准确度达98%,效率提升9倍;

管道与支吊架管控:制定导热油系统RBI检测方法,建立支吊架信息数据库,完成关键管道设计校核与优化。

3.检修维护类

液压驱动装置维护:破解渗漏、油质劣化等5类核心故障,实现备件国产化替代;

集热器检修技术:优化集热管端部保温,完成旋转接头国产化替代,解决集热管变形与螺栓断裂问题;

电伴热修复技术:自主研发检修工装,掌握在线修复工艺,降低更换成本与周期。

▌四点发展建议

1.打造核心运维能力:整合运行调控、检测、检修技术,形成标准化运维体系,奠定高质量运维基础;

2.实现供应链协同:建立光热设备供应链数据库,优选技术领先、服务优质的供应商,构建备品备件联储平台;

3.开展装备联合研制:联合同业力量搭建“研发-测试-应用”平台,推动关键设备国产化,降低造价与运维成本;

4.复盘前端优化设计:基于运维实践反推光学、热力学设计优化,提升系统自动化水平,从源头降低造价与运维压力。

- 中广核德令哈光储热一体化20万千瓦光热项目储换热系统热控成套设备采购

- 央视《新闻联播》:中广核德令哈100万千瓦光热储一体化项目取得新进展

- 博侃电气中标中广核新能源青海德令哈光储热一体化200万千瓦(光热20万千瓦)项目电伴热设备采购

- 德令哈:全国闻名的“光热之都”!

- 青海省长罗东川调研青海中控德令哈50MW光热电站

- 含1GW塔式光热电站!德令哈签约光热发电一体化等5个项目,总投资达375亿!

- 约27980吨!中广核青海德令哈一期光热20万千瓦发电项目化盐工程招标

- 中广核青海德令哈光储热一体化200万千瓦(光热20万千瓦)项目储换热系统热控成套设备采购中标公示

- 中广核德令哈30万千瓦熔盐槽式光热发电示范项目可研报告评审服务采购

- 中广核新能源青海德令哈光储热一体化200万千瓦项目控制电缆(热控)采购项目成交公示

- 青海德令哈光储热一体化EPC总承包工程保温材料采购项目

- 绿储科技陆俊丞:熔盐储能技术创新,引领风光大基地高效消纳与电网稳定

- 德令哈:光热之都铸高原标杆 领跑者开能源新篇

- 高端对话 | 破局与攻坚——西藏光热项目落地及推广的实施路径与协同机制

- 赵国峰:大容量高低温熔盐储罐加工制造关键控制点分享

- 和利时孙源佐:光热储能智能化系统解决方案

- 推动巴西光热产业研究论证及政策配套!中广核与巴西皮奥伊州深化新能源合作

- 中广核新型电力系统下光伏、光热一体化调度技术研究以及光热与煤电全面对标分析两项技术服务采购

- 中电建中南院中标中广核新能源西藏区域可研、初步设计及关键系统专题技术审查框架服务采购

- 高性能超白玻璃对光热电站效率与收益的影响分析

- 在建光热装机85万千瓦!人民网报道:“光热之都”德令哈新能源产业的绿色蝶变

- 中广核德令哈50兆瓦光热示范项目为海西州清洁能源产业发展树立标杆