近年在“双碳”目标引领下,各行各业积极开展绿色低碳转型。2023年3月,国家能源局发布了《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》,确定了“促进新能源高效开发利用,替代勘探开发自用油气,累计清洁替代增加天然气商品供应量约45亿立方米”的目标;同时提出了“充分利用太阳能聚光集热及储热技术,实现油气生产过程的清洁化供热,助力低碳油气开发”的要求。

油气田企业既是产能大户,也是耗能大户,其中热力消耗占油气田总能耗的70%以上,仅中国石油集团的油气田企业年消耗天然气达百亿立方米以上。为此,利用清洁热力替代油气生产过程中的天然气消耗,增加天然气商品量成为油气田企业的重要任务。

太阳能是地球上分布最广、储量最大的能源,是全球清洁能源利用的主要方向,已成为多数油气田企业清洁热力替代的必然选择。通过对我国“三北”地区数十个油田区块光热利用技术方案对比分析,反映出油田企业光热利用仍面临一些问题,例如对相关技术优缺点及适用性认识不清、应用场景技术路线不明确、解决方案质量不佳、项目落地难度大等。

近年在《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《“十四五”现代能源体系规划》等国家政策的指引下,清洁热力替代应用场景逐渐扩大,光热技术更趋多样化,光热解决方案呈现多元化,为油田清洁热力替代提供了更多选择。

本文立足油田清洁热力替代,研究油田应用环境下可利用的各种光热技术,对供需技术及应用环境等进行多角度分析,探讨油田光热利用技术路线及高质量解决方案。

1

工业光热利用技术现状

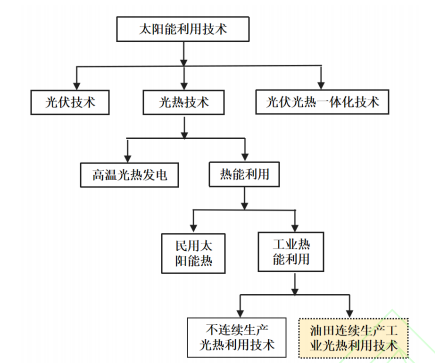

太阳能利用分为光伏、光热与光伏光热一体化三大类,其中光热利用又分为高温光热发电及热能利用,热能利用又分为民用太阳能热水利用及工业热能利用。工业热能利用技术路线与解决方案和民用热水利用有较大差异。太阳能利用技术分类见图1。

图 1 太阳能利用技术分类图

1.1光热技术发展概况

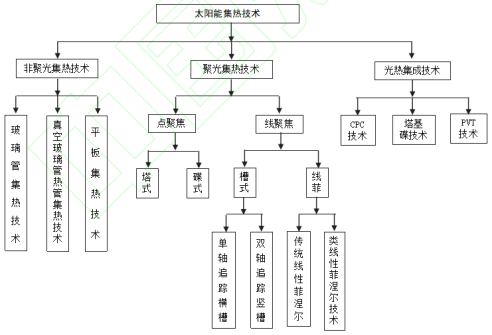

光热技术主要分为非聚光集热及聚光集热技术,二者技术差异较大。其中非聚光集热主要包括平板、真空玻璃管热管等集热技术;聚光集热分为线聚焦及点聚焦集热技术,其中线聚焦集热主要有槽式及线性菲涅尔(简称线菲)技术,点聚焦集热主要有塔式及碟式集热技术。太阳能集热技术分类情况见图2。

图2太阳能集热技术分类情况

油田生产用热的连续性决定了在获得太阳能热的过程中不能采取民用太阳能热水的被动集热模式,需要更大的主动性(如聚光、追光),以便在有限的光照时间获得更多的太阳能。

针对我国高纬度地区太阳能资源相对低纬度地区丰富、高纬度高寒地区用热需求大但热损失也大、高纬度地区冬夏太阳能季节性差异大等特点,近年在我国特定应用环境市场需求激励下,光热行业取得了系列创新应用成果。

(1)太阳能能量密度低,足够大的镜场面积是获得光能的基础,土地资源是太阳能利用的制约因素之一。在单轴跟踪欧式槽的基础上,创新了“插桩式”双轴跟踪竖槽集热技术,布局更为灵活,可节约用地。

(2)为解决我国高纬度高寒地区冬季太阳能供热少但需热大的矛盾,在传统南北轴线聚焦集热技术基础上,创新了低矮型、东西轴布局的类线菲技术,有效降低初始投资,冬季获得热量多,较好地匹配了北方冬季用热需求。

(3)为提高集热效率,创新CPC(复合抛物面聚光)集热技术。该技术吸收了塔式、碟式和线菲集热技术优点,集成了无动力玻璃管集热与空气源热泵技术,将无动力光热集热、空气源热泵和储热罐集成为一体化橇装设备,安装搬迁方便,更适用于小规模低温位用热环境。

1.2光热技术对比分析

基于油田用热需求大的特点,以在有限的光照时间获得更多的太阳能热为核心,从提高太阳能的能量密度、获得太阳能的主动性、降低过程热损失、降低过程光损失4个方面对各类集热技术进行对比分析。

(1)提高能量密度方面。

众所周知,聚光可增强光辐射,提高能量密度,进而可提高相同光照时间的得热量;聚光比是指采光面积与吸收体的面积比,是衡量太阳能集热技术的关键指标。点聚焦集热技术的聚光比高于线聚焦集热技术,即塔式、碟式的聚光比高于槽式、线菲技术,非聚光太阳能技术能量密度远低于聚光技术。在阳光充足的情况下,高聚光比的碟式集热器在数分钟内,集热腔温度可达数百摄氏度。在同区块、太阳辐照度及光照时间相同情况下,得热量是衡量光热技术优势的重要因素。

(2)获得能量的主动性方面。

与被动式太阳能的自然对流相比,工业光热要求的太阳能利用主动性主要体现在跟踪追光、强制循环两个方面。

光热跟踪系统是在有效光照时间内,使太阳光线始终汇集照射到(或更多的反射到)光线采集器的采集面上,最大限度获取太阳能。光热跟踪系统可分为单轴跟踪和双轴跟踪:单轴跟踪如欧式槽集热器,南北布局、东西俯仰跟踪;双轴跟踪如竖槽、碟式和塔式,除仰角变化之外,可在不同角度旋转跟踪;跟踪水平越高,同等光照条件下单位镜面获得的太阳能越多。

为了获得更多热量,工业光热多采用主动式强制循环。不同技术路线的得热速度、热循环速度存在较大差异。例如,平板集热为了不浪费循环动力,在太阳辐照度较小时需间开循环泵,以等待太阳辐射将集热介质温度升高;聚光比较高的塔基碟集热器(理论聚光比超1000,国内产品约为360),在午间太阳辐照非常强时,可通过增压提速装置加速循环,促使集热介质快速吸收集热腔温度;为避免瞬时温度过高损坏设备,设置了高温保护“偏光”功能。

油田复杂集输管网24h连续运行,生产耗热量大,如果得热量越大,对高寒地区的高凝固点、高含蜡原油集输系统流动性改善越有利。由此可推断,拥有更高主动性的双轴跟踪、高倍聚光集热技术,在油田清洁热力替代中更具技术优势。

(3)减少过程热损失方面。

在塔式、碟式、槽式、线菲4种聚光集热技术中,点聚焦技术由于发生光热转换的面积小,热损失相对较小;以碟式为例,在较小面积的集热腔内完成光热转换后,碟与碟之间的集热管道埋地保温敷设;槽式等线聚焦集热技术,光热转换是在暴露在外的集热管中完成,因此线聚焦集热系统的散热损失大于点聚焦集热系统;尤其在高寒地带冬季运行时,点聚焦与线聚焦集热技术散热损失差异较大。

(4)减少过程光损失方面。

太阳光穿过空气到达集热体,光程越长,受散射等因素影响,损失的光能量越大;4种聚光集热技术中,塔式集热系统光程最长,一般为数千米;其他3种技术相差不大,多为10~20m。

通过以上分析可知,各类光热技术存在较大差异,油气田企业需持续研究学习,实时掌握各类技术优缺点,才能因地制宜制定高质量解决方案。

2

油田用热与光热技术适用性分析

2.1油田用热需求分析

油田用热场景较多,稀油生产主要有单井集油加热、转油站掺水炉及热洗炉加热、脱水站脱水炉加热、原油稳定站原油稳定加热、活动热洗拉水加热、偏远孤立油井单井拉油加热等;稠油生产主要有稠油热采制蒸汽锅炉用热;另外,地处偏远且寒冷的油田区块,冬季作业区及办公楼采暖用热需求也较大。

油田生产低温(100℃以下)用热环境较多,其中油井出油温度受油藏深度、油品物性及产量等因素影响差异较大。多数油井需加热集油,根据集油半径或拉运距离一般加热至35~55℃;转油站掺水温度随季节变化,如大庆油田高含水油井夏季停掺,部分低产井夏季掺水温度为45~55℃,冬季多为60℃左右;脱水站脱水温度一般为55℃左右;油井热洗温度要求相对高,应达到80℃以上。

油田生产中温用热环境(100~250℃)相对较少,主要集中在原油稳定环节及部分联合站,某些联合站为了满足站内脱水、外输、工艺伴热以及站场附近生活办公楼采暖、生活用热等需求,常采用200℃左右的导热油,同上述多种用热需求进行多回路换热。

油田生产高温用热主要集中在稠油油田,温度在300~400℃之间,稠油热采用热量大,如采用光热替代,需要大量闲置土地布置大规模集热镜场。

2.2光热技术在油田的适用性分析

单轴跟踪槽式集热技术是世界上最早被投入商业化应用,标准的欧式槽开口为5.77m,为了提高聚光比,降低集热回路数量和系统成本,我国研制出世界上最大的开口槽(8.6m)。在低温用热环境,可采用传统的小槽(2.55m开口)集热技术;在土地资源丰富的油田,大开口槽可用于稠油热采供热以及原油稳定过程的清洁热力替代;土地资源丰富可采用单轴跟踪,土地资源紧张可采用双轴跟踪竖槽集热。当前,新疆准东采油厂采用2.55m开口槽、单轴跟踪技术,替代了燃气加热;吉林、华北油田则采用双轴跟踪竖槽技术,分别替代了部分电加热和燃气加热。

桁架式结构的线菲聚光集热技术可根据用热温位优化镜场面积,从而实现个性化设计。该技术尤其适用于土地资源丰富的油田,规模化应用后降成本效果显著。我国北方油田居多,为了冬季得热量更多,油田对东西轴布局的类线菲技术试验及论证较多,在镜场布局优化时增加单回路距离、减少回路数量,有利于节省建设投资,提高得热效率。例如,青海油田2023年规划建设1.2MW的类线菲聚光集热系统,以替代转油站燃气加热。

碟式聚光集热技术主要有单碟与塔基碟两种,单体装置集热面积均为100m2,在大庆油田DNI(直接法向辐照度)约为1700kW•h/(㎡•a)的情况下,单碟集热功率为55kW左右。碟式集热主要优点是聚光比高、集热效率高。由于“插桩式”设计占地面积小,近年来在小规模光热制蒸汽、光热采暖等领域逐步推广利用;目前已在井网密度大、土地资源紧张的大庆老区开展应用研究。

塔式集热技术适用于大规模的高温光热利用,在油田可用于稠油蒸汽热采的清洁热力替代,如在土地资源丰富的新疆油田,26MW塔式光热替代部分燃气制蒸汽试验正在建设中。胜利油田采用CPC技术在孤东采油厂建成2.8MW光热替代燃气项目,实现较大规模清洁热力替代。华北油田运用“无动力光热+空气源热泵”技术,在单井拉油井场开展现场应用。

油田用热环境、用热温位的多样性,与光热技术、光热可提供温位的多样性具有较高的匹配度。多样性与复杂性也意味着技术寻优难度大,针对不同的应用环境,寻找适用的技术路线,进行多方案比选,对于降低时间成本、提高工作效率、提高项目投资回报率尤为重要。

3

油田光热利用技术路线分析

油气用热场景及用热需求不同,适用的光热技术及光热系统建设模式也不同,需针对具体应用场景研究分析油田光热技术路线。

3.1单井拉油多元化清洁替代技术路线

油田有大量的孤立偏远井,多采用单井拉油。如配电系统完善,单井拉油罐一般采用电加热;如配电网未到达,对于气油比较高、伴生气充足的油井,多采用伴生气发电供给抽油机用电,配套建设单井加热炉供给拉油罐用热;如伴生气不足,则采用柴油发电供给抽油机用电及储罐电加热。偏远地区拉油井由于管理难度相对较大、控制水平相对较低、能耗相对高,应优先推进清洁替代。

对于采用单井拉油模式的生产井,原则上应采用热电联供方式解决油井用电用热需求;可根据太阳能及风能资源情况,采用光伏及小型风机联合供电方式,形成风光互补以提高绿电替代率;如电网完善,则无须建设储能设施;如配电网不完善,则需配备功率型储能(如超级电容)以支撑抽油机井启动时的大功率快速响应需求(抽油机井启动功率是运行功率的3倍以上),同时应配备一定的容量型储能(如电化学电池储能)以平衡不稳定的风光出力;另外,由于单井拉油所需温度相对较低(根据凝固点和拉油距离核算,一般情况下不大于50℃);如区域太阳能直射比(直接辐射量/总辐射量)较低,在纬度较低的非高寒区域,可考虑采用“无动力光热+空气源热泵”一体化橇装技术,充分利用阴天及晚上空气中的热能;如区域太阳能直射比较高,可利用槽式、碟式等聚光比较高的集热技术,以提高供热效率;如单井井场土地资源有限,为了节省占地,可采用“插桩式”竖槽及碟式技术;对于西北沙漠地带土地资源丰富地区,可增加光伏或光热建设规模,在不弃电不弃热的情况下,提高清洁替代率。

以上提到的不同“光热+”技术路径,需配备相应的控制系统,以实现多余的电蓄热,多余的热可用于单井热洗;如单井产量较低,应结合抽油机井间抽以节省用电;不拉油时,可根据井口出油温度设定一定的维温控制参数;需要拉油时,应根据季节不同,计算储罐提前加热时间,确保冬季装车及卸载安全。

3.2小规模光热高效经济替代技术路线

非整装油田的油井相对分散,为了使油井采出液“安全”到达处理站,在阀组间或中间增压站常设有加热炉,加热功率一般较小。以长庆油田某作业区为例,作业区除较大规模用热的联合站及转油站外,建设增压站32座,增压站平均用热功率为258kW。由于油田集油管道均埋地敷设,集油温度受冬夏季地温影响有一定季节性变化,这类油田多为低渗透油田,综合含水相对较低(多为30%~50%),冬季、夏季用热负荷差异一般为2倍左右。

由于单轴跟踪线聚焦集热技术需较长的回路才能提升温度,在短回路中反复循环将增加动力消耗,降低系统效率;同时行列式的线聚焦集热技术规模越小,包括运维人工费用在内的系统成本越大,光热系统综合利用效率相对低。因此,对于单位用热负荷小且受土地面积限制导致单回路长度小于50m的小规模用热场景,建议采用升温速度快、占地面积小、控制水平高、紧凑型、灵活布局的双轴跟踪碟式点聚焦集热技术,与油田小规模加热需求匹配度非常高。

3.3大规模清洁替代的光热互联技术路线

规模越大、系统成本越低,是光热工程项目建设的共识,但油田用热点多,单点用热负荷小且冬夏季负荷差异大是客观事实,力争实现规模建设及规模替代是当前油田优化光热方案的主要方向。

以大庆油田为例,原油集输系统构成庞大的用热管网,但供热点仅限于转油站(掺水炉、热洗炉等)及联合站(脱水炉、外输炉等)。油田以联合站为中心管辖数座转油站,转油站与联合站距离较近,多为1~3km。如单独对某座转油站布局光热,则建设规模小,建设成本高;同时受夏季不加热集油影响,如按年均负荷建设,拟建的光热系统会面临协调能力差、夏季弃热量大、整体替代率低等问题;另外,基于长远考量,如转油站产量下降,新建的光热系统与运行多年的转油站之间存在服役寿命不匹配的投资风险。

基于以上情况分析,应立足大系统,以联合站为中心,以区域内所辖供热点(即转油站)为辐射边界,统筹优化镜场布局、储罐位置及储热规模,建设多点集热、多点下载的互联热网。在联合站至转油站之间形成镜场环路,环路管网可供给转油站用热,也可把多余的热量分流至联合站集中储存,并可通过联合站调配至其他转油站换热。光热互联的建设模式既实现了规模替代,也通过规模建设降低了系统成本以及光热系统使用寿命短的风险;同时由于各转油站夏季热洗周期不同、下游原油稳定站用热量大的特点,为通过优化运行实现转油站之间共享光热,以及把多余的热量通过外输油携带至原油稳定站,实现最终不弃热提供了可行性。

3.4复杂用热环境下光热梯级利用技术路线

多数原油稳定站与脱水站毗邻而建,用热温度覆盖面宽(55~200℃);在温宽较大的用热环境,应构建光热梯级利用,设计思维上,一是要优选聚光比较高的集热技术,以实现快速高效获得太阳能;二是要优化系统工艺,包括集热、高低温储热、多级换热工艺,以实现光热利用综合效率提升;三是要重点分析典型气象日与典型工况下,系统优化运行情况,以针对不同的运行策略进一步优化流程,保障各种工况的安全供能;四是要配套建设能量系统优化数学模型支撑的智能管控系统,以实现能效管理及数据赋能。因此,大型站场及大规模光热替代是复杂系统工程,需筛选技术路线,精心优化工艺流程,以实现高质量设计和运维。

4

油田光热利用解决方案建议

4.1因地制宜制定逐步清洁替代顺序是提高替代效益的关键

油田用热井站多,筛选并确定各类井站的清洁替代顺序对于提高项目落地性尤为重要。如井站产气量较大,且伴生气未形成管网,节省的伴生气无法外输且无处可用,则应暂缓实施清洁替代。如部分转油站产液量、产油量均呈下降趋势且综合含水率逐步升高,有改造为阀组间取消掺水炉等加热设施的趋势,与光热可利用25年的寿命期严重不匹配,则投资需慎重。如部分长输油管道采用燃油加热或灰电加热,燃料成本高且排放量大,应优先研究实施清洁替代。如未来该区块有开发潜力,则光热镜场选址应充分考虑给未来油田设施“让道”,且镜场布局应充分考虑未来扩建的便利性。总之,各油田企业应结合各种有利条件及制约因素,统筹制定各井站清洁热力替代顺序,逐步推进,提高投资回报率,增强项目落地性。

4.2上下游系统思维及运行策略优化是设计方案优化的前提

油田清洁能源替代遵循在最小用能基础上力争实现最大清洁替代的原则,故采取清洁替代措施之前,需充分实现地面工艺“优化简化”与生产集输系统节能降耗,包括工艺节能、设备节能及管理节能。在节能措施全方位覆盖的基础上,研究确定清洁替代建设规模以最大限度节省建设投资。

由于油田用热的季节性差异,对建设规模的确定影响较大;如按夏季最低负荷确定建设规模,则清洁替代率太低;如按冬季最高负荷确定建设规模,则夏季弃热率过高;故一般情况下,建议按全年平均用热负荷确定建设规模,在冬季极寒情况下启动原有的燃气加热炉或配备一定的电加热设备作为辅助热源;在夏季太阳能丰富时,尽可能通过管理优化实现不弃热;如阀组间、转油站光热供热系统可通过提高集输油温度,使热量传递至下游处理系统,降低处理系统化石燃料用量;如改变工作制度,实施加密热洗,利用夏季丰富的光热资源改善其他季节降温或低温运行时结蜡严重的管道流动性。总之,油田弹性生产运行空间较大(如抽油机井间抽以及间抽情况下单井集油管道可在不同季节有一定时长的停输等),针对不稳定太阳能供热需配套调整原有工作制度,以实现最大清洁热力利用。

光热规模确定一般采用单位时间供热功率及连续供热时长的方式协同优化,如当地光照时长8h,单位用热功率2MW,按连续24h运行,则集热系统需按每小时得热量6MW计算。在此基础上,计入换热效率、集热效率、镜场光捕获效率等系统损失,核实确定镜场建设面积。故占光热系统投资比例最高的镜场建设规模需结合集油、输油及脱水温度、甚至原油稳定温度进行系统优化,综合建成之后柔性负荷的消纳情况,针对不同聚光集热技术进行多方案比选确定。

4.3严谨的可比性及全生命周期评估是多方案优选的基础

当前,油田设计人员由于缺乏光热设计经验,主要依赖技术服务商提供镜场方案。包括集热、换热、储热的光热系统方案需进行多技术路线比选以实现技术、经济最优,比选原则应以相同或基本相近的供热量为基础,由技术厂家发挥各自技术优势完成相应解决方案;各类技术除在相同光照条件下存在出力差异之外,集热循环工质也有较大差异。如在大庆油田这种高纬度高寒地区,某技术厂家以热水(最高集热温度85℃)作为集热工质,冬季以低速热循环作为防冻措施;某技术厂家常年专注导热油(最高集热温度可达300℃以上)应用研究,并积累了相对丰富的应用经验;另外一些厂家以防冻液(最高集热温度95℃)作为集热循环介质;几乎所有的光热厂家在低温用热环境均采用水介质储热(当前成本相对低且管理方便)。光热替代进行多方案比选时,应结合初始投资、节省的耗气量、增加的耗电量及维护费用等进行全生命周期的费用现值比较,以保证方案比选的科学性。

4.4开展各种用热环境的研究实践是提高方案质量的重要路径

加强学习与交流,深入研究社会和油田的光热技术应用案例,在不断实践及总结中丰富认识、提升用好各种技术的能力是提高油田光热方案质量的必由之路。制订高质量的光热方案还应注意以下事项:

一是需综合气象条件、土地条件及运维需求等筛选技术。如某区块采用单轴跟踪槽式技术,但该区块长期风力强劲,单轴槽为了降低风载常处于自我保护状态,虽区块光资源较好,但太阳能综合利用效率较低;如西北某区块土地资源丰富且价格便宜,但风沙大且缺水严重,某线聚焦技术由于不能实现自动清扫,聚光镜清洗频率低,镜面清洁度低,严重影响了系统得热量。因此,光热技术优选应综合考量当地各种影响因素,并不断总结运维经验,提高运行效率。

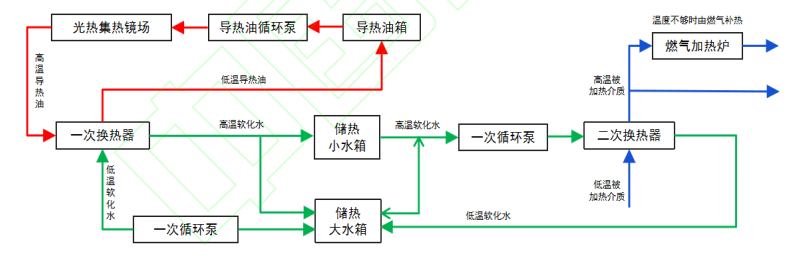

二是“光热+”联合供热系统需二次开发控制平台。当前业内各类光热技术厂家均针对各自技术特点研究控制策略,开发提高系统得热量的控制平台,但控制平台的边界均止于储水罐。油田目前多采用“光热+燃气”联合供热方式,且油田加热介质矿化度高,需与储热介质进行热交换,即联合供热控制系统需二次集成开发,才能实现通过高质量运维提高光热综合利用效率。以导热油为例的“光热+燃气”联合供热流程示意图详见图3。

图3“光热+燃气”联合供热流程示意图

5

结束语

低碳化是油气田业务发展的必由之路,光热利用是油田清洁热力替代的主要方向。光热技术的多样性及油田各种应用环境下复杂的用热需求导致油田光热利用的工作难度较大,相关路线及解决方案 需要在不断实践中逐步提高认识,持续开展优化。建议油田企业与时俱进,持续跟踪光热行业技术发 展情况及市场化推动情况,筛选规模替代区块及高效光热技术,提高清洁热力替代方案的经济性,逐 步推进光热方案落地,提高油田清洁能源利用率、天然气对外供应量,为保障国家能源安全作出更大 贡献。

作者:中国石油天然气股份有限公司规划总院:吕莉莉,付 勇,侯博文,成婷婷 ;中国石油油气和新能源分公司:徐 源;大庆油田设计院有限公司:刘宏彬

- 年可节约天然气26.2万立方米!长庆油田首家光热先导示范项目顺利投运

- 首次将熔盐储能应用于稠油注气开发,辽河油田推动能源供给向能源服务转变

- 用“电”生“汽”,辽河油田利用熔盐储能等新技术培育新质生产力

- 加快发展新质生产力,辽河油田将开展45兆瓦高温电热熔盐储能注汽站试验

- 青海油田油气工艺研究院开展太阳能光热技术应用现场调研

- 光热综合替代率达到100%!长庆油田首座储热型光热全替代先导示范项目投运

- 青海油田首个光热项目已成功投运

- 预计年内建成!风城油田基于塔式光热制蒸汽的稠油热采先导试验项目已开工

- 新华博乐《太阳能光热发电站熔融盐储热系统技术要求》国家标准参编技术服务采购

- 国内在建、投运光热发电项目地域分布全景分析

- 格尔木市全力推进并网光热等能源项目建设,初步形成光热等多点发展格局

- 舒印彪院士:高效光热发电是未来新质生产力发展的重点方向

- 李丽娜:锚定如期完成“可再生能源装机增至三倍”目标不动摇

- 中国石油最大!塔里木油田迎来这一新能源光热项目

- 哪些油田用了这些光热“黑科技”?

- 电热熔盐储热注汽技术

- 油气生产企业发展太阳能光热利用技术具备哪些优势?

- 熔盐储热技术在油田生产的探索与应用

- 大庆油田《油田光热清洁替代传统加热设备技术》技术成果拿下全国特等奖!

- 油企力拓风光发电“新”版图